お知らせ

2025.05.22(木)

地球を見守り続けてきた「だいちシリーズ」

「だいちシリーズ」の30年

『JAXA地球観測データ利用30年』特集の第2弾では、「だいちシリーズ」についてご紹介します。

「だいちシリーズ」は地図作成・更新、地殻変動や災害状況の把握、地球環境変化、海洋など、多様な分野で活用されている地球観測衛星です。

現在活躍中の「だいちシリーズ」は、陸域観測技術衛星2号「だいち2号」(ALOS-2)と先進レーダ衛星「だいち4号」(ALOS-4)の2基です。JAXAの地球観測データの利用が始まった1995年当時、「だいちシリーズ」はまだ存在していませんでしたが、「だいちシリーズ」のさきがけとして地球資源衛星1号「ふよう1号」(JERS-1)が活躍していました。

「ふよう1号」には世界初となるオペレーショナルな衛星搭載Lバンドの合成開口レーダ(SAR)と可視~短波長赤外域を観測するマルチスペクトルセンサ(OPS)が搭載されていました。SARは衛星からマイクロ波を照射し、地表からの反射波を解析することで、地球表面の様子を把握することができるセンサです。衛星から照射する電波を使う為、昼夜を問わず、また天候にかかわらず観測が可能です。OPSは日本における高分解能光学観測の先駆けとなるセンサで、また立体視バンドによる地表の3次元計測や数値標高モデル(DEM)の算出も可能でした。

この「ふよう1号」に搭載されたSARの機能・性能をさらに高めたのが、陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)に搭載されたフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ (PALSAR)です。その技術は「だいち2号」のPALSAR-2、「だいち4号」のPALSAR-3へと引き継がれています。

(左)1995年「ふよう1号」が観測 (中)2010年「だいち」が観測 (右)2024年「だいち2号」が観測

「ふよう1号」および「だいちシリーズ」に搭載された「合成開口レーダ」は、長年にわたり地球の変化を観測してきました。例えば「全球PALSAR-2/PALSAR/JERS-1モザイクおよび森林・非森林マップ」は「ふよう1号」が打ち上げられた1992年以降の観測データにより作成されており、同一地点の過去と現在の情報を比較することで、森林伐採の進行や植林によって森林が回復している様子などを確認することができます。

「だいちシリーズ」と防災・災害対応

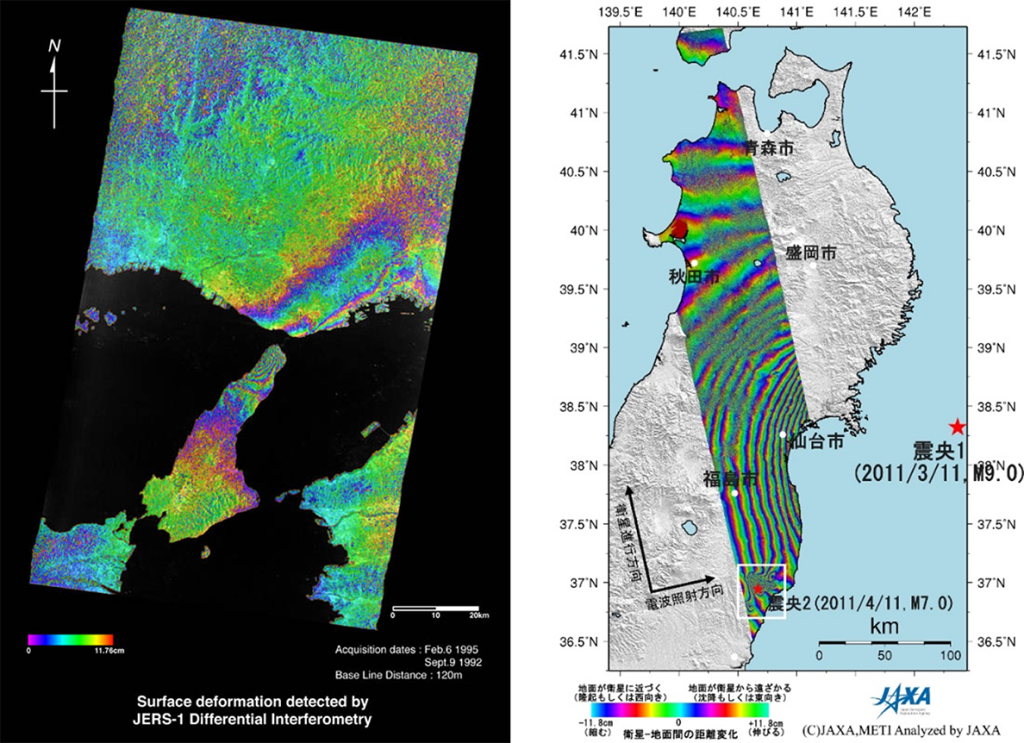

(右) 「だいち」が観測した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)による地殻変動図

「だいちシリーズ」を語る上で、防災・災害対応での活動は外せません。その大きなきっかけとなったのが、今から30年前の1995年1月に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)でした。当時、JAXAの前身である宇宙開発事業団(NASDA)は国土地理院と協力し、「ふよう1号」搭載SARによる干渉SAR解析を実施しました。 図2は干渉SAR解析の結果の一例を示したもので、(左)は「ふよう1号」による兵庫県南部地震時の結果です。震源付近の淡路島北部を中心として地震の前後で非常に大きな地面の動き、すなわち地殻変動量を計測しました。

その後、「だいち」によって観測性能が向上し、あわせて解析技術も進歩したことで、より正確な情報が提供できるようになり、地震や火山活動などの自然災害に対して、同様の解析結果を防災・災害対応を行う国内外の機関に提供しています。

図2(右)は提供した一例ですが、これは東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)時の「だいち」に搭載されているSARによる干渉SAR解析結果です。「だいち」は東日本大震災発生時には設計寿命(目標)の5年を超えていましたが、地震発生後から643シーンもの観測を実行し、得られたデータや解析結果は10府省・機関へ情報提供され、災害対応等に活用されました。「だいち」は使命を全うしたかのように2011年4月22日に電力系の異常により観測を停止し、同年5月12日に運用を終了しました。

現在は、後継機である「だいち2号」(2014年5月24日打上げ)によって観測を行っています。さらに、これらの観測データを活用して、推定浸水域を自動抽出するプログラムや、地震による建物被害を推定するプログラムの開発も進められています。

また、2025年4月からは2024年7月1日に打ち上げられた「だいち4号」の定常観測運用が開始されました。「だいち4号」は観測幅が約200kmと大幅に拡大されており、今後、災害時の活躍が一層期待されています。

光学観測のこれから

「ふよう1号」搭載のOPSから始まった詳細な光学観測は、「だいち」には高性能可視近赤外放射計2型(AVNIR-2)とパンクロマチック立体視センサ(PRISM)という二つのセンサで継続されました。AVNIR-2は1996年に打上げられた地球観測プラットフォーム技術衛星「みどり」(ADEOS)に搭載の高性能可視近赤外放射計(AVNIR)の分解能をさらに向上させたもので、可視~近赤外域の4つの波長で主に陸域や植生、沿岸域などを観測し、土地利用土地被覆分類図の作成などに活用されてきました。

また、「ふよう1号」OPSで試験された立体視バンドによる地形の計測技術は、「だいち」PRISMで本格的に実証・利用され、全世界の陸地を対象とした「全球高精度デジタル3D地図」(ALOS World 3D, AW3D)の整備につながっています。

図3の左の図は「だいち」が2008年5月にAVNIR-2で観測した「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」が開催されている夢洲の様子です。右の図の2025年5月に欧州の光学衛星であるSentinel-2が観測した画像と比較すると、大屋根リングがあるエリアがまだ埋められていないことが分かります。

このように光学衛星の観測画像は、人間の目に近い感覚で地表を捉えることができ、インフラの建設状況や植生の変化などを視覚的に把握するのに適しています。一方で、雲などの天候の影響を受けやすく、常時観測には制限もあります。このため、「だいちシリーズ」衛星では光学センサとSARセンサの両方を活用することで、それぞれの特徴を補完し合いながら、多様な地球観測ニーズに応えています。

「だいち」による光学観測は、「だいち3号」で継続・発展する想定で開発し、2023年3月7日に「H3ロケット試験機1号機」で打上げました。しかし、ロケットの第2段エンジンが着火しなかったことにより軌道投入にいたらず、「だいち3号」を喪失しました。その後、日本政府やJAXAでは「だいち3号」の後継機も含め検討してきたところ、新たな「官民連携による光学観測事業」という形で進めることが決められました。これからの進展が期待されています。

大阪・関西万博ではJAXAも出展しています。JAXAの展示は大屋根リングとは少し離れた西ゲート近くのエリアにある「フューチャーライフビレッジ フューチャーライフエクスペリエンス(L02)」の常設展示エリア(B1)にて「月に立つ。その先へ、」というテーマで展示しています。万博期間中には第一宇宙技術部門のイベントも予定しておりますので、詳細が確定したらまたご案内いたします。是非足をお運びください。

掲載年から探す

カテゴリーから探す

タグ一覧

-

#だいち4号(ALOS-4)

-

#いぶき(GOSAT)

-

#だいち3号(ALOS-3)

-

#だいち2号(ALOS-2)

-

#だいち(ALOS)

-

#しきさい(GCOM-C)

-

#しずく(GCOM-W)

-

#いぶき2号(GOSAT-2)

-

#いぶきGW(GOSAT-GW)

-

#EarthCARE/CPR

-

#GPM/DPR

-

#ひまわり

-

#LUCAS

-

#つばめ(SLATS)

-

#技術試験衛星9号機

-

#気象・環境

-

#防災・災害監視

-

#表彰

-

#協定・協力

-

#衛星データ利用

-

#施設公開・見学

-

#きずな(WINDS)

-

#教育

-

#きく8号(ETS-8)

-

#こだま(DRTS)

-

#高精度測位システム(ASNAV)

-

#SAMRAI

-

#JAXA地球観測データ利用30年

-

#オンボードPPP

お知らせ に関連する記事

- お知らせ 2026.02.20 (金)

- お知らせ 2026.02.17 (火)

- お知らせ 2026.02.16 (月)

- お知らせ 2026.02.03 (火)

- お知らせ 2026.01.13 (火)