最新情報

最新情報

- お知らせ 2026.02.03 (火)

- イベント 2026.01.28 (水)

- お知らせ 2025.12.10 (水)

「だいち4号」のデータについて

「だいち4号」の観測データは複数のデータ・サービス事業者から提供を開始しています。詳細は下記をご覧ください。

「だいち4号」のデータ・サービス事業まとめページ

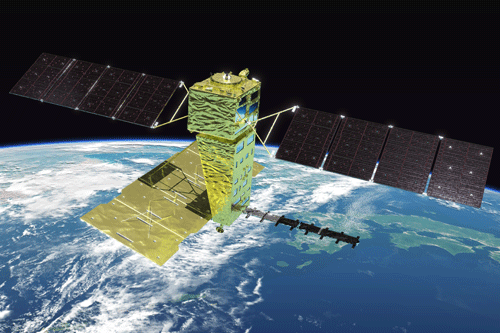

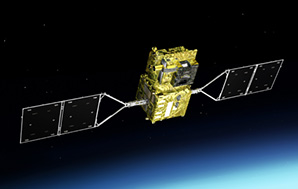

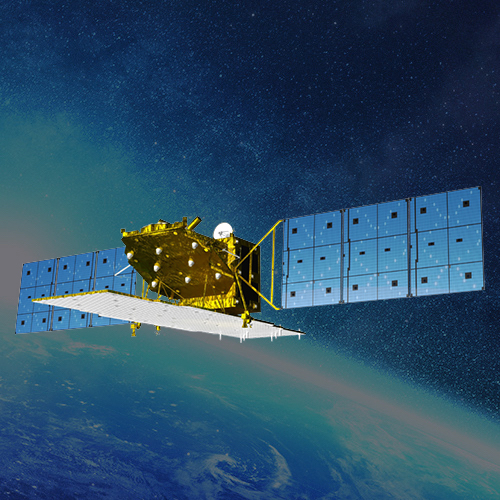

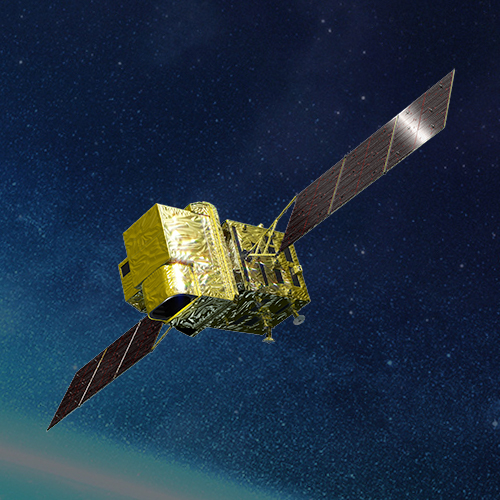

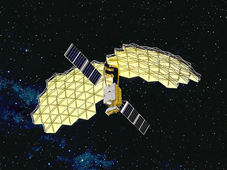

地球を見守る「だいち4号」

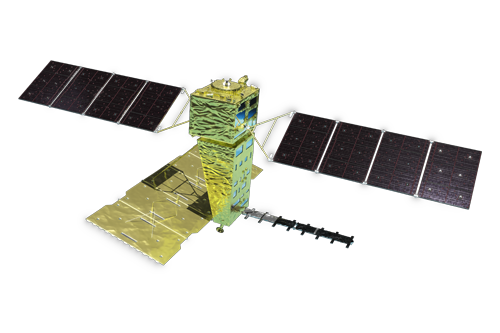

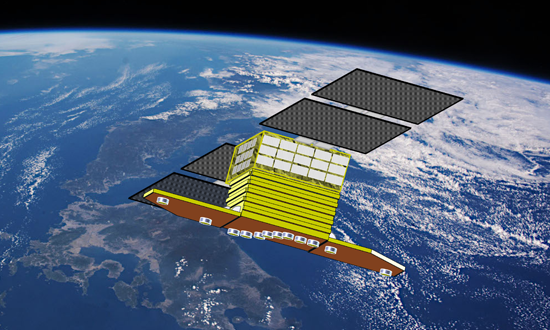

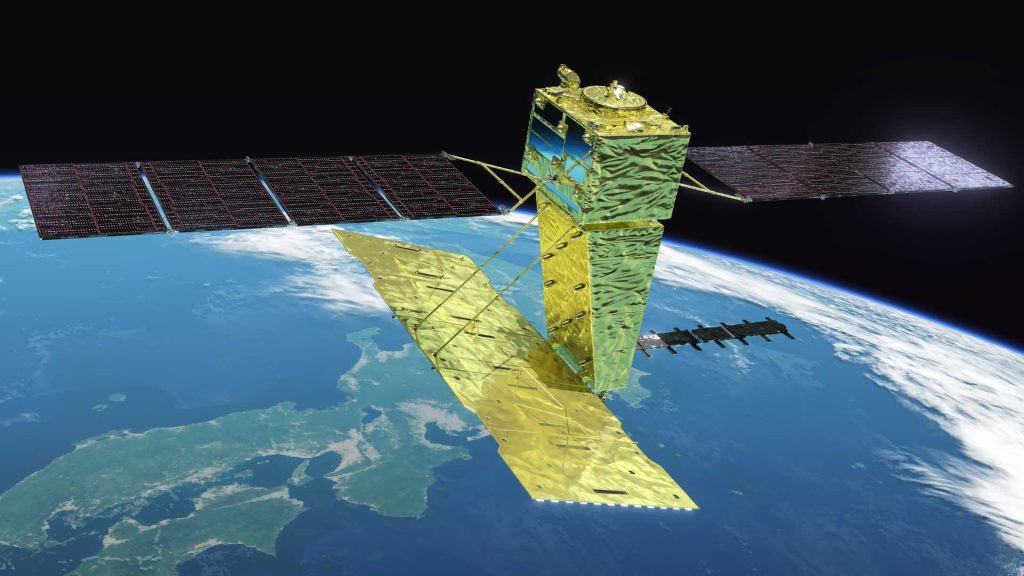

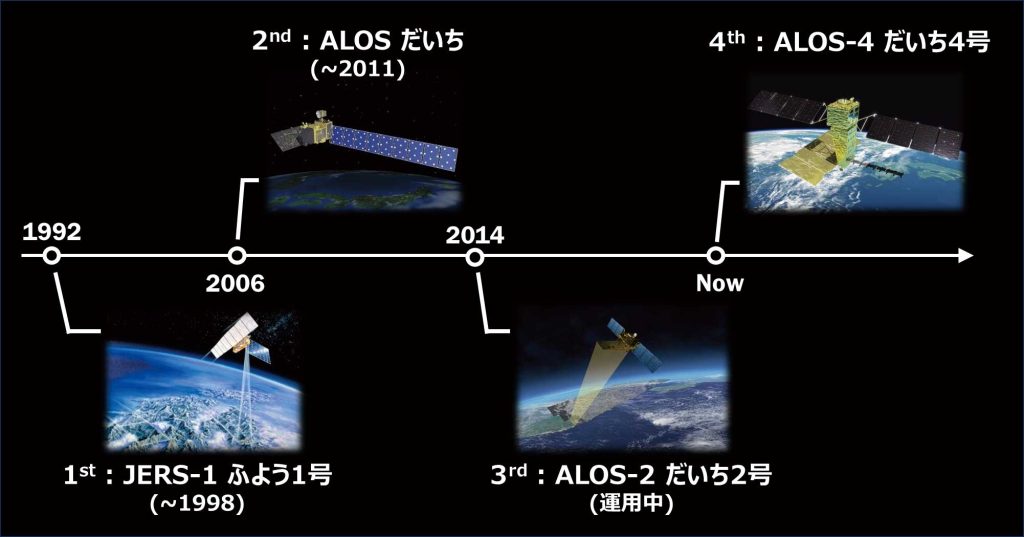

「だいち4号」は、日本が継続的に開発してきた観測センサであるLバンド合成開口レーダにより、地球を観測する人工衛星です。新技術の導入によって前号機「だいち2号」の性能をさらに向上させ、世界最高レベルの解像度と観測カバレッジ(広域な観測)を実現しています。

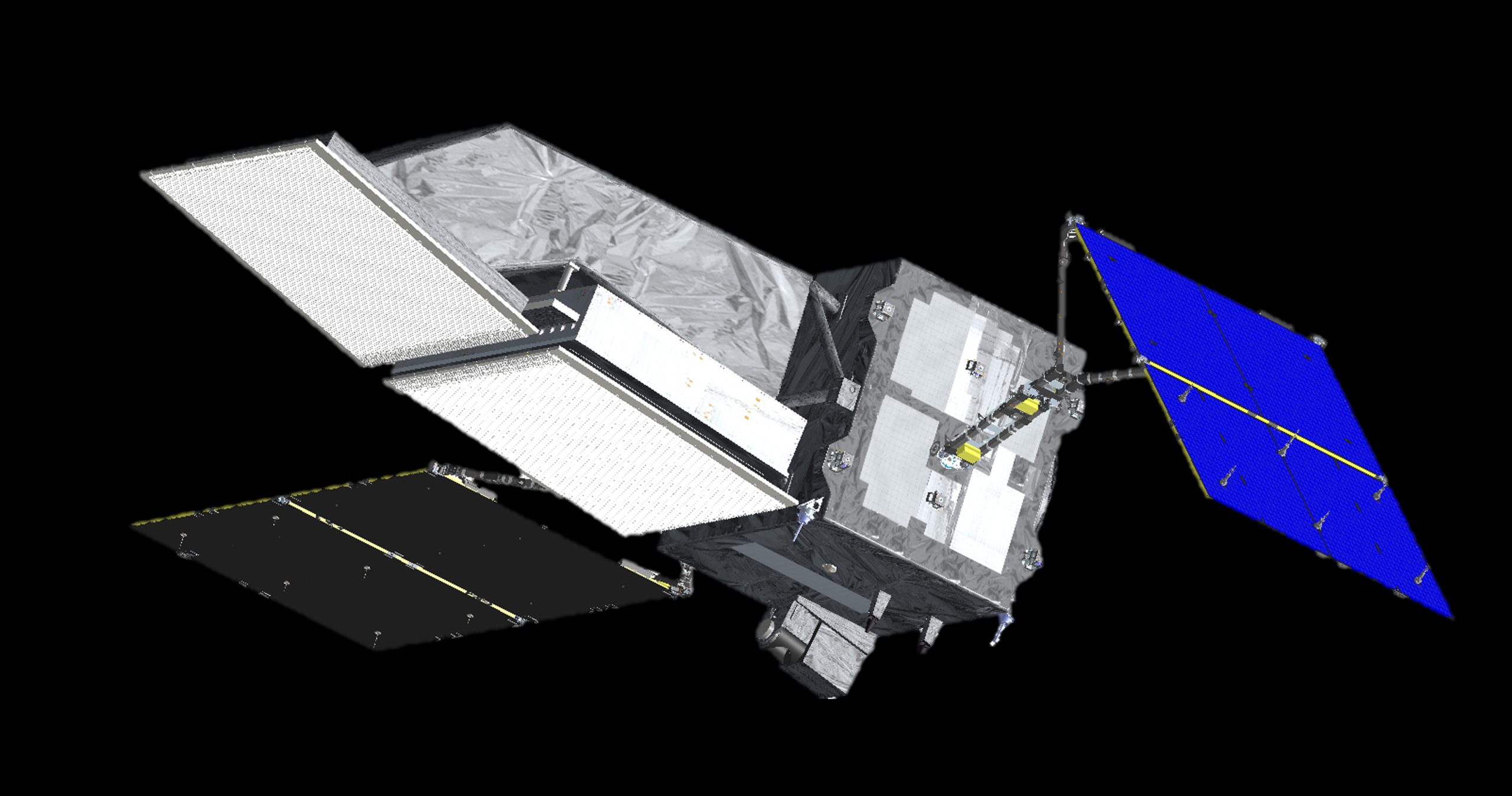

太陽電池パドル

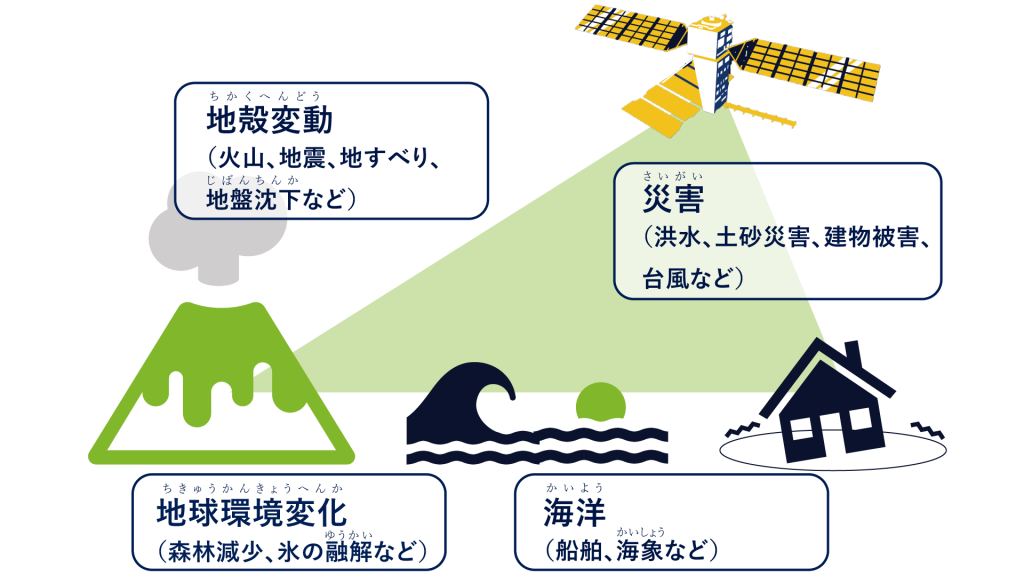

地球全体を定期的に観測することにより、国土全体の地殻変動、災害状況、地球環境変化、海洋など、多様な分野での貢献を目指します。

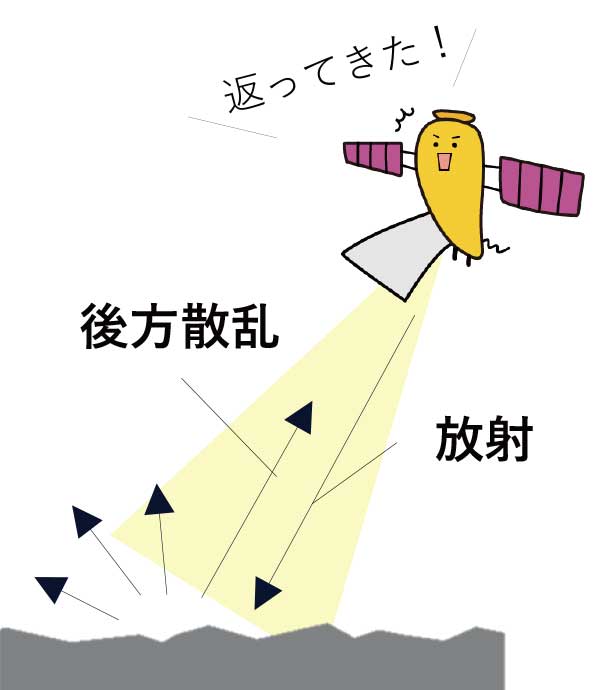

「だいち4号」の観測のしかた

「だいち4号」の特徴その①

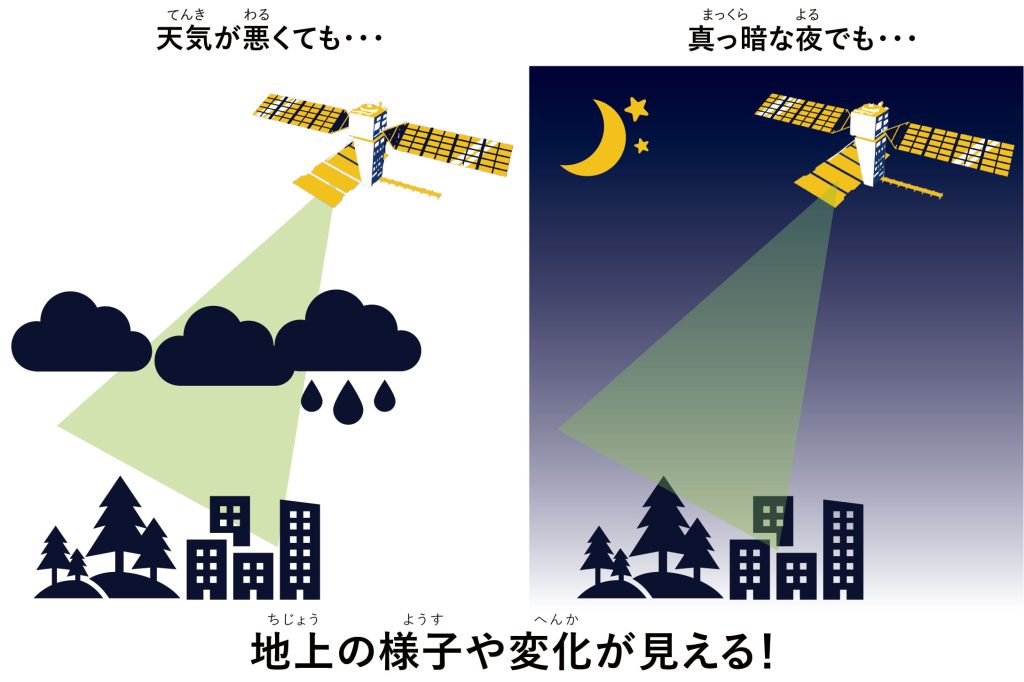

合成開口レーダ(通称:SAR)と呼ばれる技術を使って観測しています。

SARの観測は、自身が送信する電波を使うため、太陽光を必要とせず、夜でも観測ができます。また、用いる電波は雲や雨を通り抜けることから、天気が悪くても観測ができます。

「だいち4号」の特徴その②

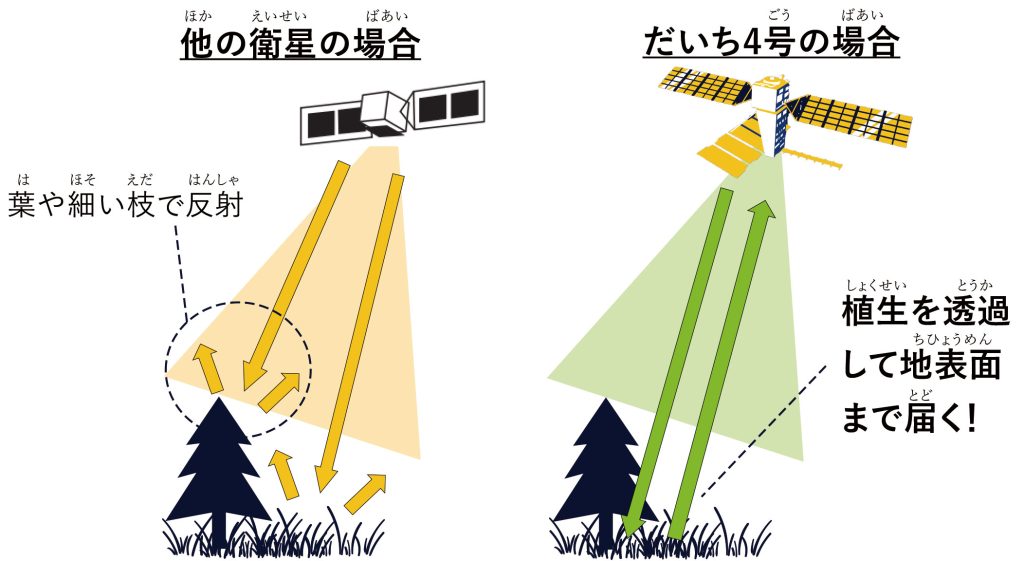

Lバンドという電波を使用しています。

電波にはいろいろな種類があり、Lバンド(波長24cm)は、他のSAR衛星が多く使うXバンド(波長3cm)やCバンド(波長6cm)とくらべて、植生への透過性が高く、高い干渉性を持ちます。これにより、国土の3分の2が森林である日本においても安定して地面の動きをとらえることができます。

ココがすごいぞ!「だいち4号」

これまでの「だいち」シリーズから大きくパワーアップ!

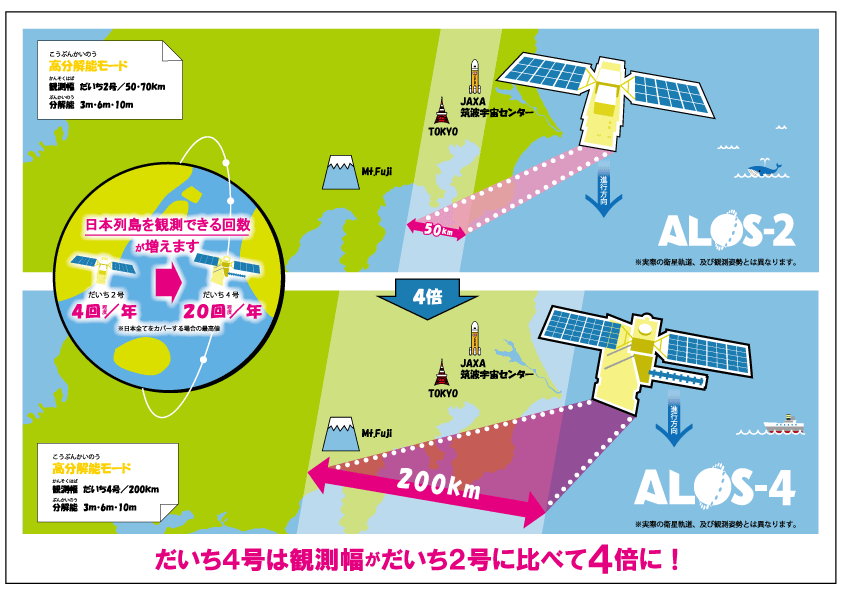

POINT1 観測エリアが4倍、観測頻度も増える!

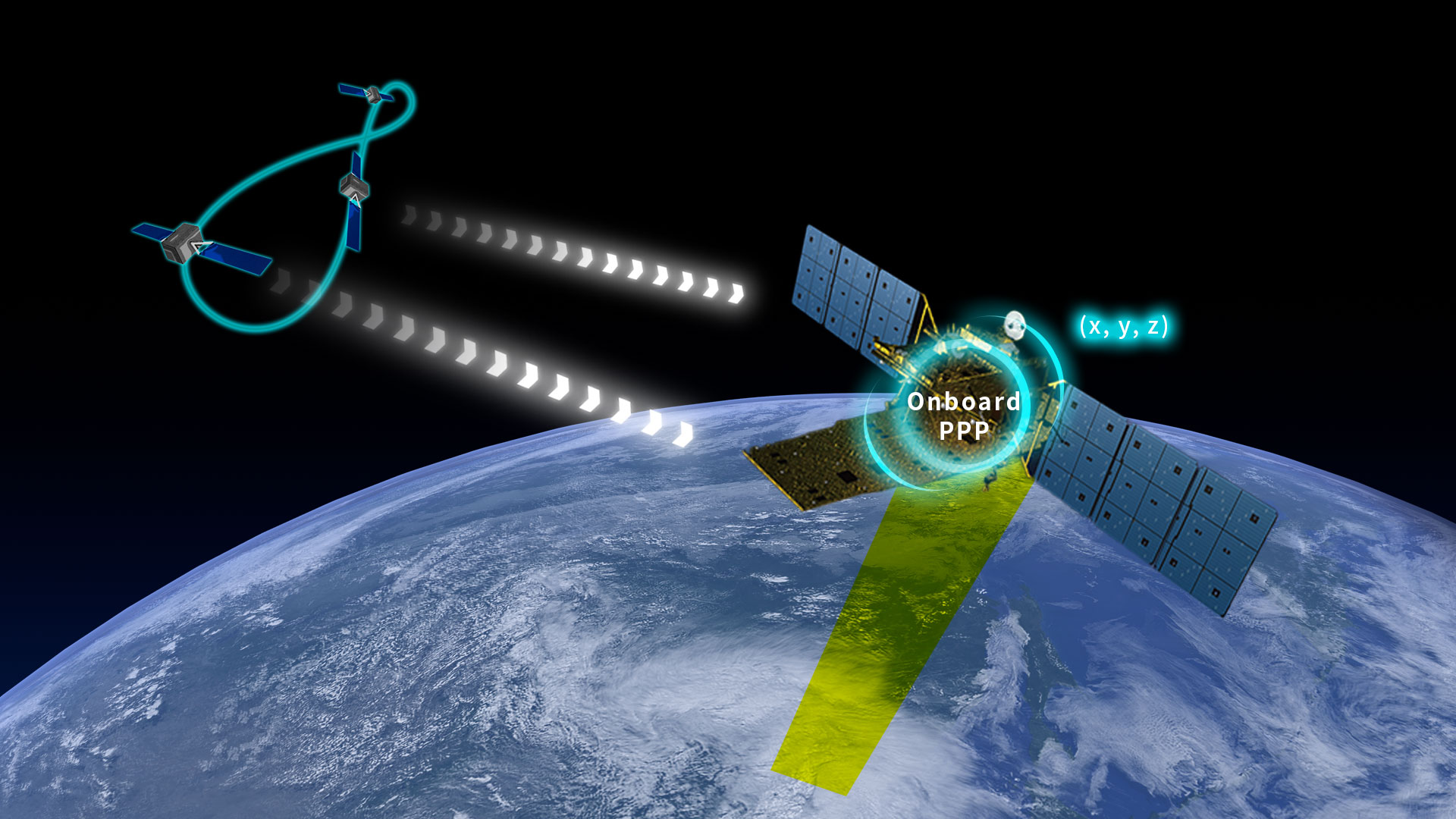

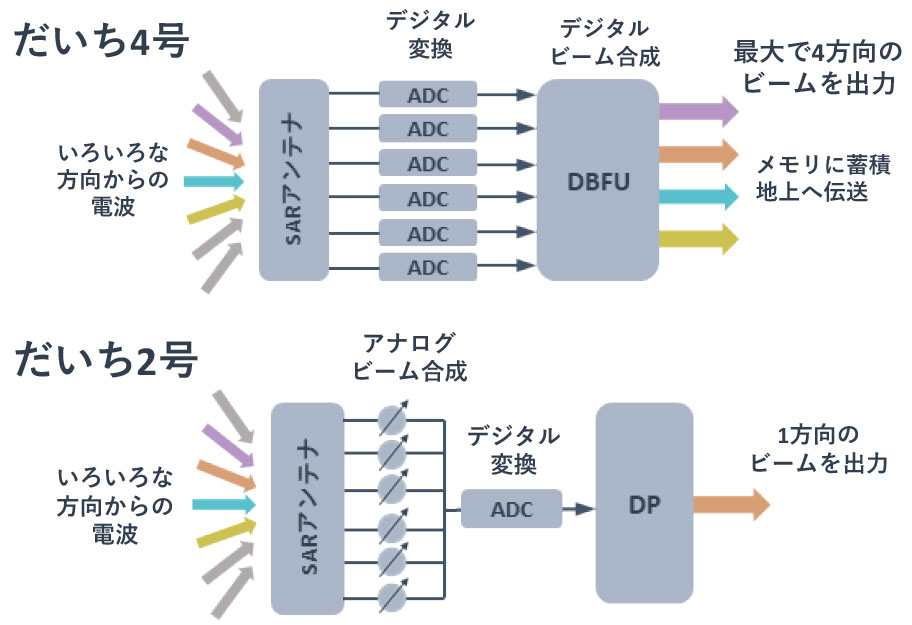

「だいち2号」の観測は、災害状況をいち早く調べるために活用されていますが、大災害に備えてさらに広い観測幅が求められています。また、異変を早期に発見するために、より高い頻度での観測が望まれています。「だいち4号」は、新技術DBF-SARを採用した“フェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR-3)”を搭載し、これら課題を解決します。

DBF-SAR(デジタルビームフォーミング)

受信した電波を高速にデジタル処理、同時に最大4方向の観測を可能に

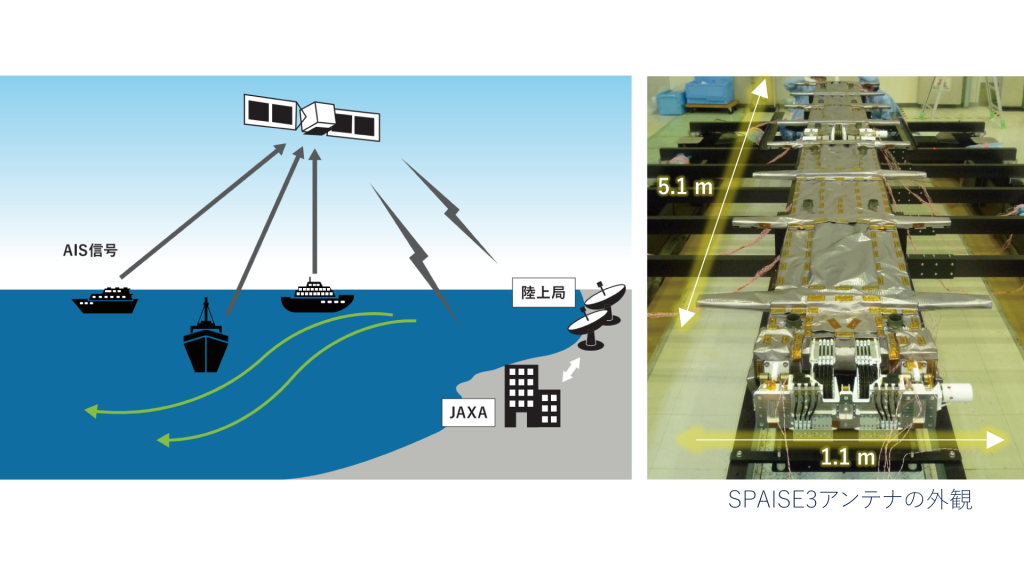

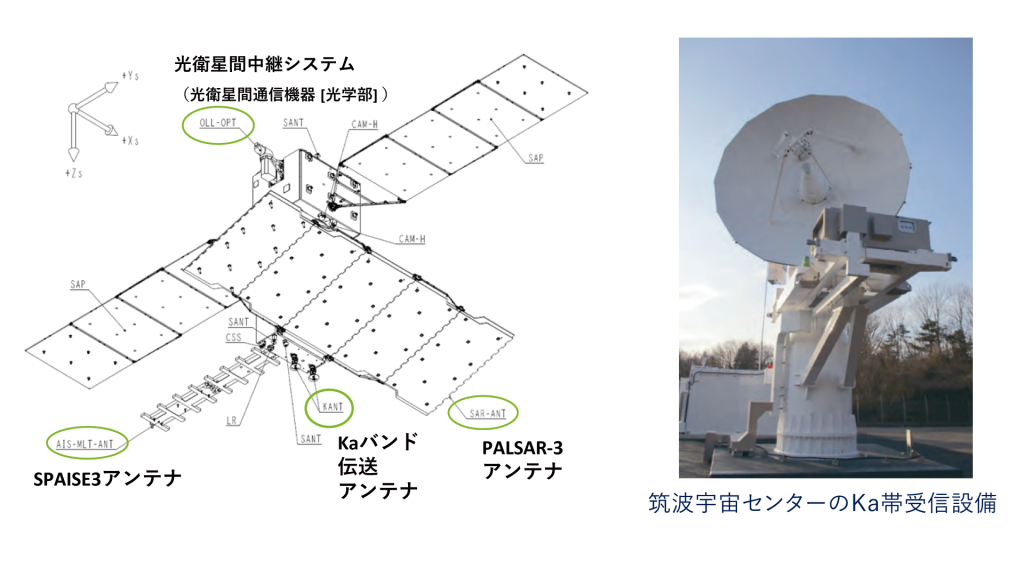

POINT2 世界最先端の衛星AIS(船舶自動識別装置)

AISとは、300トン以上の船に搭載が義務付けられている装置で、船の種類や位置などの情報を電波で送受信するシステムです。現在の衛星搭載型のAIS受信機は、船が混雑していると、電波が混みあって受信できなくなってしまう問題がありました。「だいち4号」では、この課題を改善する新開発のAIS(SPAISE3)を搭載し、SAR観測と連携して、船舶の航行安全に貢献します。

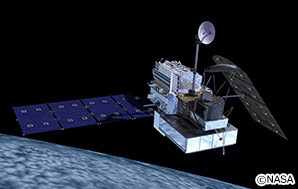

POINT3 衛星との通信/データ伝送能力が大幅アップ!

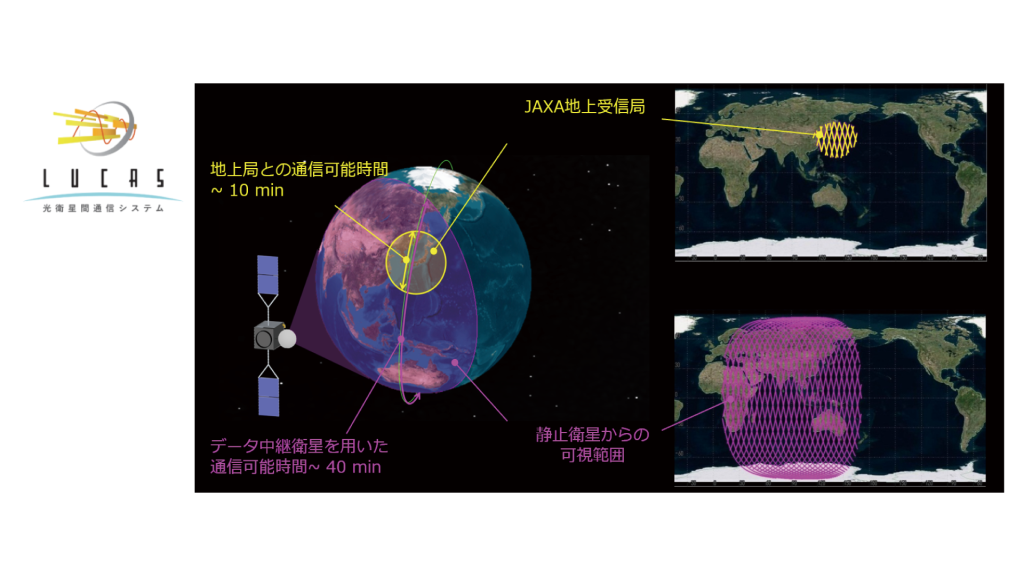

地球から約36,000km離れた静止軌道上の光データ中継衛星との通信により、「だいち4号」と通信できる時間が大幅にアップします。これによって、災害時の緊急の観測要請にタイムリーに応えたり、これまでよりも多くのデータを地上へ伝送できるようになります。

LUCASについてはこちら

地上局へのデータ伝送は、「だいち2号」のXバンド(0.8Gbps)よりも4.5倍高速なKaバンド伝送システム(3.6Gbps)を開発しました。家庭の一般的なインターネット回線(1Gbps以下)と比べてもとても高速です。JAXA筑波宇宙センター(茨城県)および地球観測センター(埼玉県)の新たな地上局を利用します。

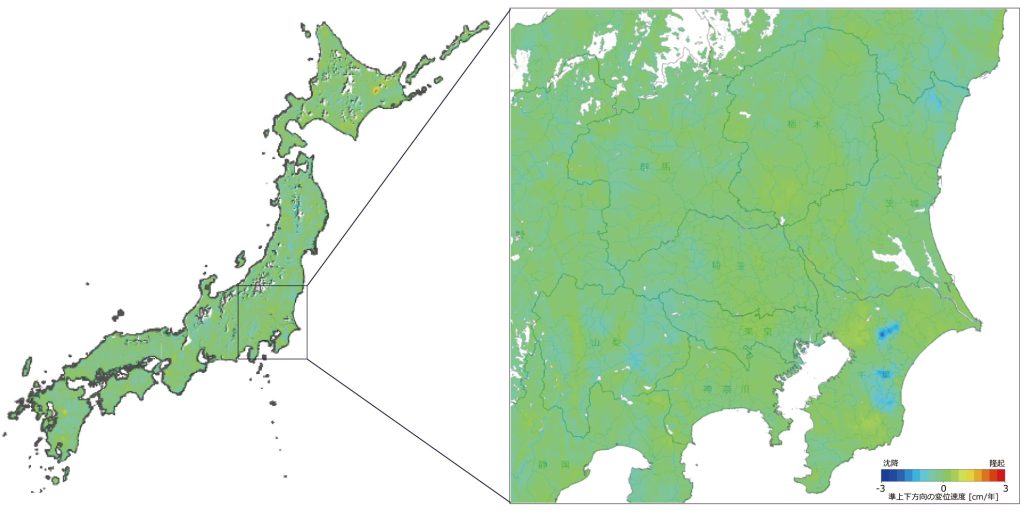

地殻変動

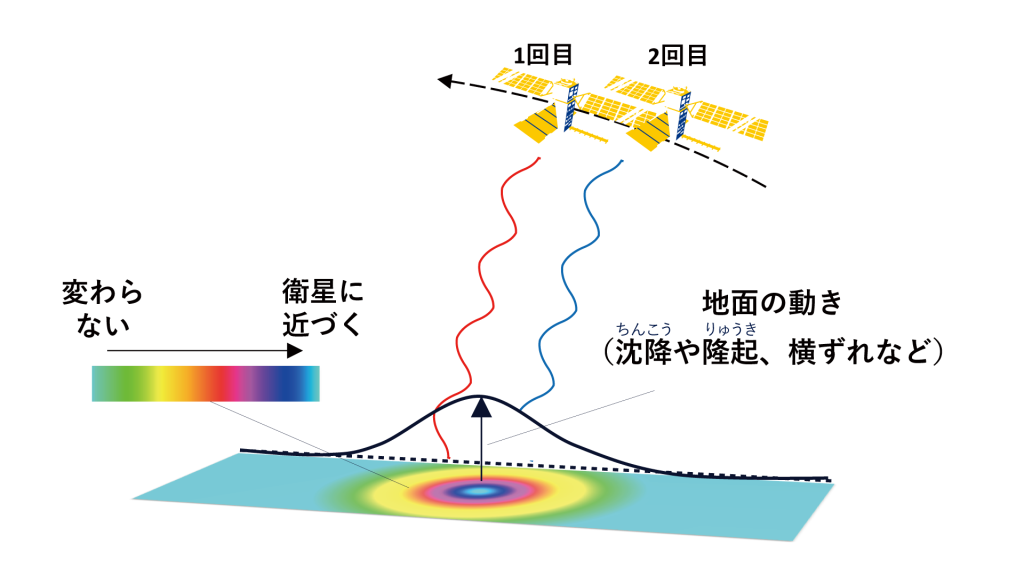

地面の動きをマッピングする技術 ~干渉SAR~

異なる時期の2回の観測から、電波の波の位置(位相)を比較し、その違いから地表がどれだけ動いたかを計測することができます。この技術は「干渉SAR」とよばれ、災害や地殻・地盤変動の監視などに大きく役立っています。

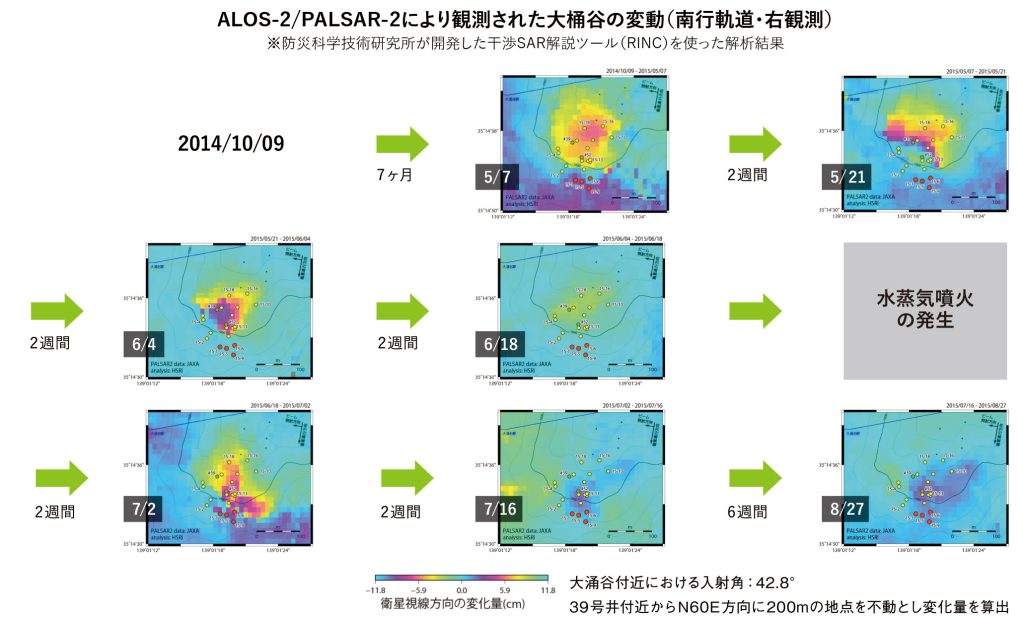

火山活動による変動をつかみ、事前の安全対策に活用

干渉SARを用いることで、火山活動による微小な変化を捉えることも可能です。2015年6月に発生した神奈川県・箱根山での噴火では、噴火前の地面の隆起を捉え、事前の避難活動に役立てられました。「だいち4号」では観測頻度が向上し、さらなる監視体制の向上が期待されます。

日本全土の地殻・地盤変動を監視

「だいち4号」による高頻度での多くの観測データを統計的に処理することで、1回の干渉SARと比べ、より細かい地表の動き(数cm~数mmオーダ)をとらえることができます。高度な干渉SAR解析技術を持つ国土地理院との連携により、日本全土の観測を計画しています。

国土地理院との協力 人工衛星から火山の動きを監視 ~だいちによる火山モニタリング~

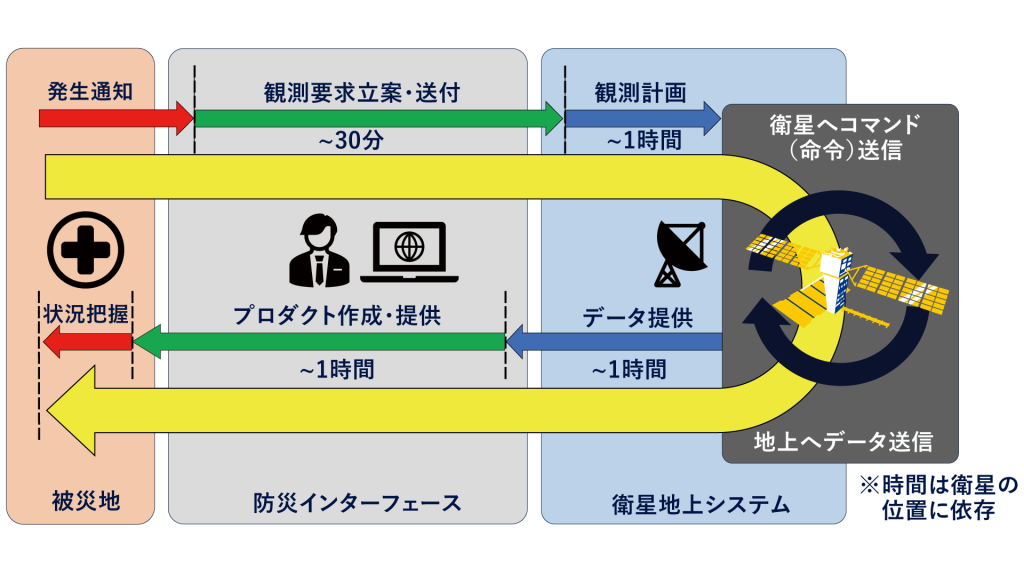

防災

近年、全国各地での自然災害が甚大化する中、「だいち4号」によるより広域かつ迅速な災害把握が期待されています。政府・自治体をはじめとした各機関と連携し、災害直後の「緊急観測」や「防災インターフェースシステム」を通じた迅速な情報共有により、被害の最小化・災害対応の効率化に貢献します。

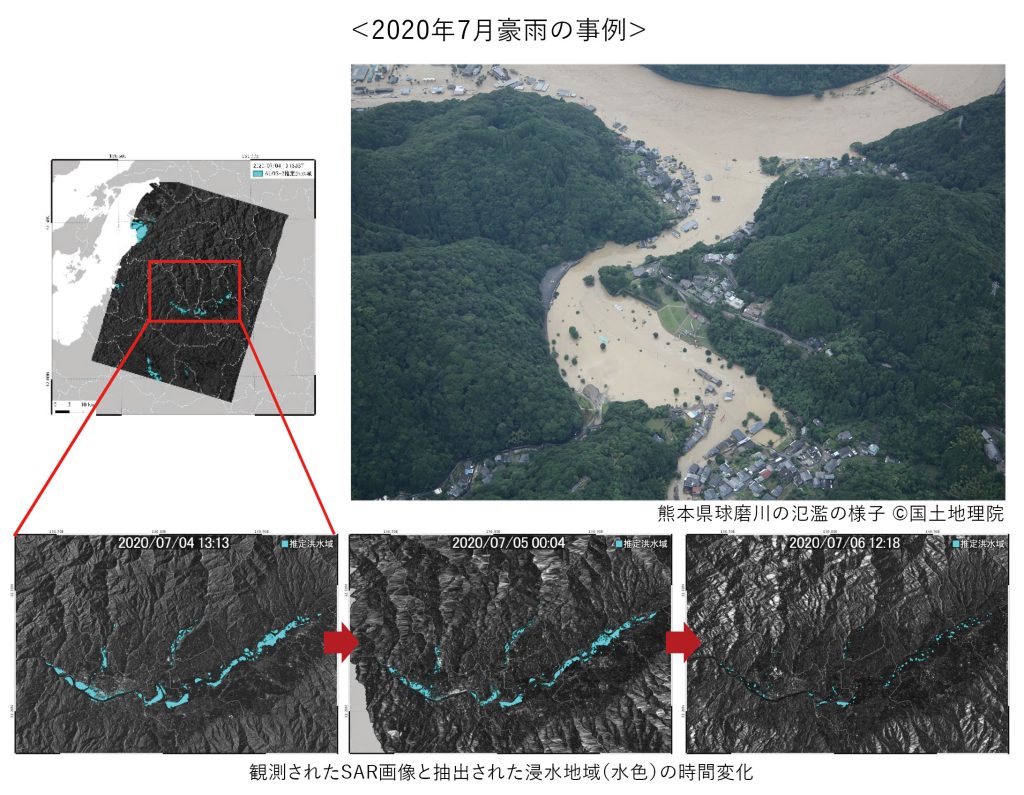

大雨による浸水箇所を迅速に把握

夜間・悪天候下でも観測可能なSARは豪雨被害の迅速な把握にも役立ちます。観測画像から浸水箇所を自動検出する取組みも進められており、各防災機関や自治体による復旧活動や被害調査のために提供されます。

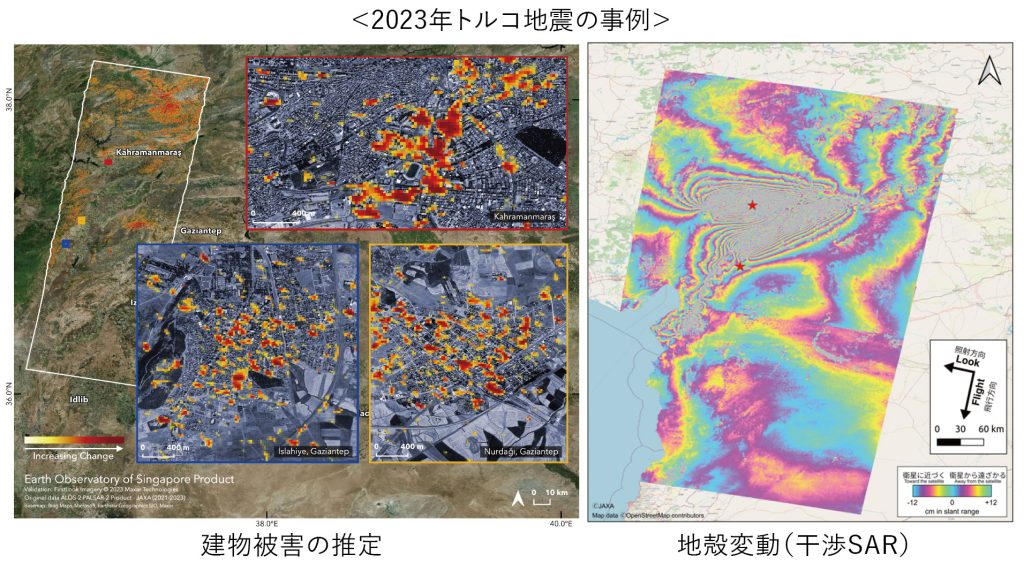

地震による広範囲の被害分布を把握

大規模な地震は広範囲に被害をもたらします。「だいち4号」は、東西方向に700 kmもの広範囲(世界のSAR衛星の中でも最大級)を一度に観測でき、道路や建物の損壊など被害の把握に役立ちます。また、干渉SARによる地殻変動の情報は、断層の動きや歪みの推定に活用されます。

JAXAの災害での取組み

国土地理院との協力 能登半島地震とだいち2号が捉えた大地の変化 ~衛星技術と災害対応〜

森林・農業

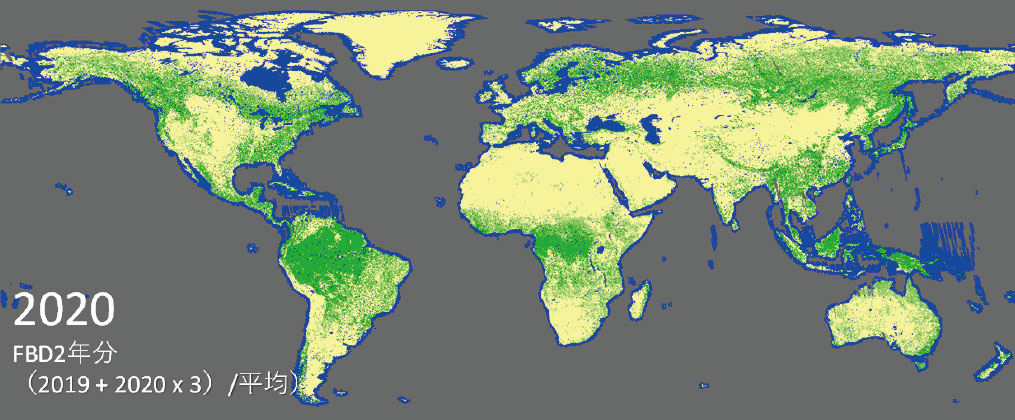

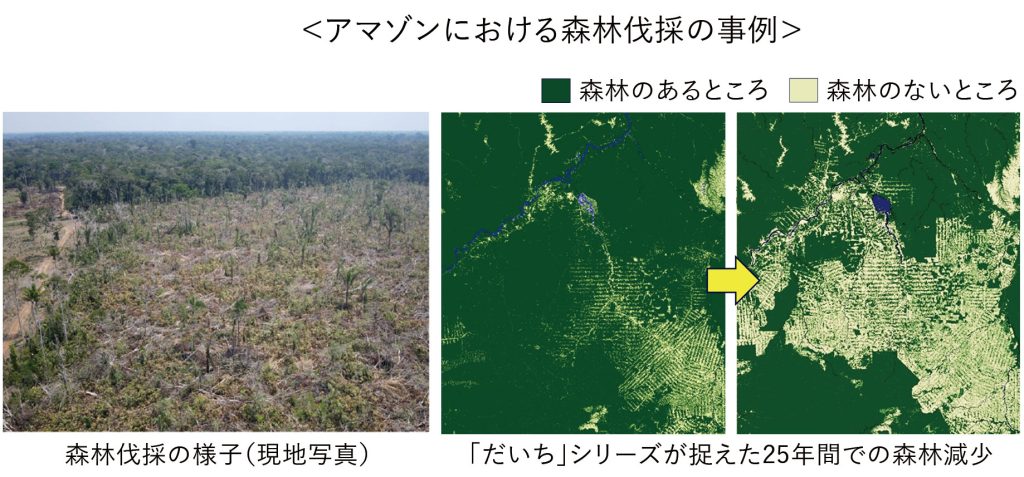

グローバルな森林変化を把握

「だいち4号」のLバンドは、森林の木々の大きさや量を判別することにも長けており、世界の森林分布やその変化の把握、さらには森林に蓄積された炭素量(バイオマス)の推定にも有用です。熱帯雨林での違法伐採や気候変動に対して貢献することが期待されています。

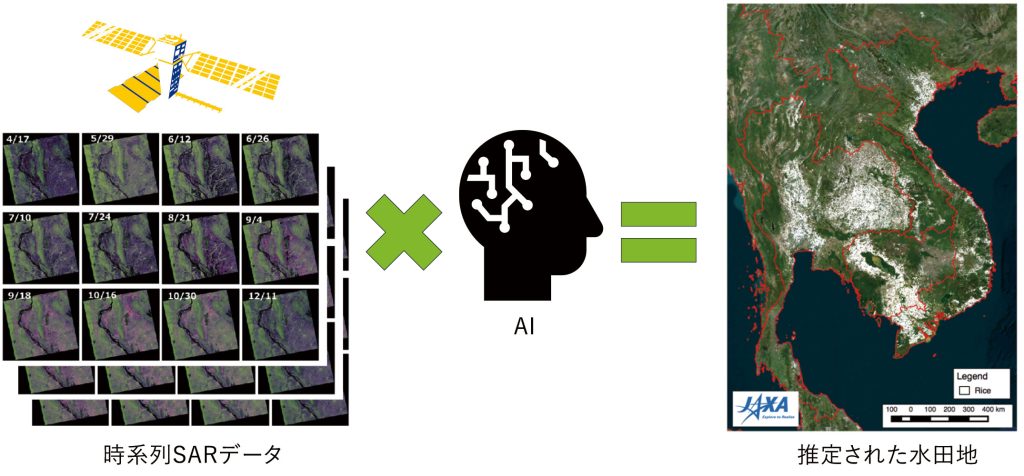

SARとAIで農業をより便利に

作物がどこで・どれだけ育てられているかを知ることは国の農業政策や食糧安全保障を考えるうえで重要です。「だいち4号」は水田の作付面積の把握にも活用され、東南アジアを中心に各国の農業統計改善への貢献が期待されています。

海洋

台風の構造を解き明かす

SARは、台風の下の海上風速を高い解像度で調べることのできる手段として期待が高まっています。「だいち4号」は、数百km幅の観測によって台風全体をタイムリーに捉えることができ、台風の進路予測などへの活用が期待されます。

仕様

「だいち4号」の仕様・打上げ

| 項目 | 仕様 |

| ミッション機器 | Lバンド合成開口レーダ ・スポットライト 分解能 1m×3m 観測幅 35㎞×35㎞ ・高分解能(ストリップマップ) 分解能 最高3m 観測幅 200㎞ ・広域観測(スキャン) 分解能 最高25m 観測幅 700㎞ 船舶自動識別信号受信機 AIS(SPAISE3) |

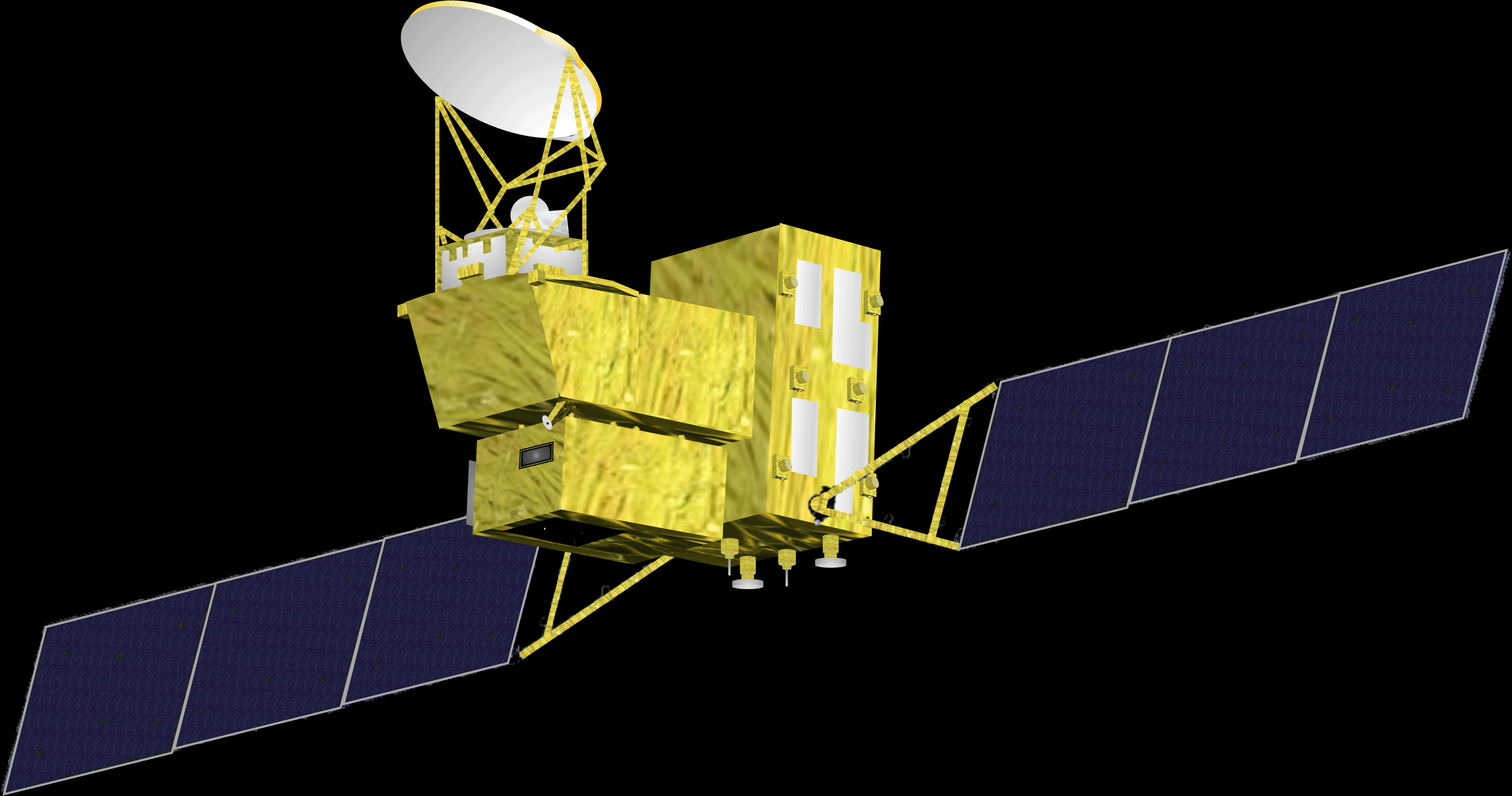

| サイズ | 10.0m × 20.0m × 6.4m (太陽電池パドルおよび各種アンテナ展開時) |

| 質量 | 約3トン |

| 設計寿命 | 7年 |

| 運用軌道 | 太陽同期準回帰軌道 高度628㎞ |

| 打上げ年月日 | 2024年7月1日 |

| 打上げロケット | H3ロケット3号機 |

| プライムメーカー | 三菱電機株式会社 |

スポットライト

ストリップマップ

スキャン

先進光学衛星(ALOS-3)パンフレットダウンロード

「だいち3号」ソリューションブック

関連情報

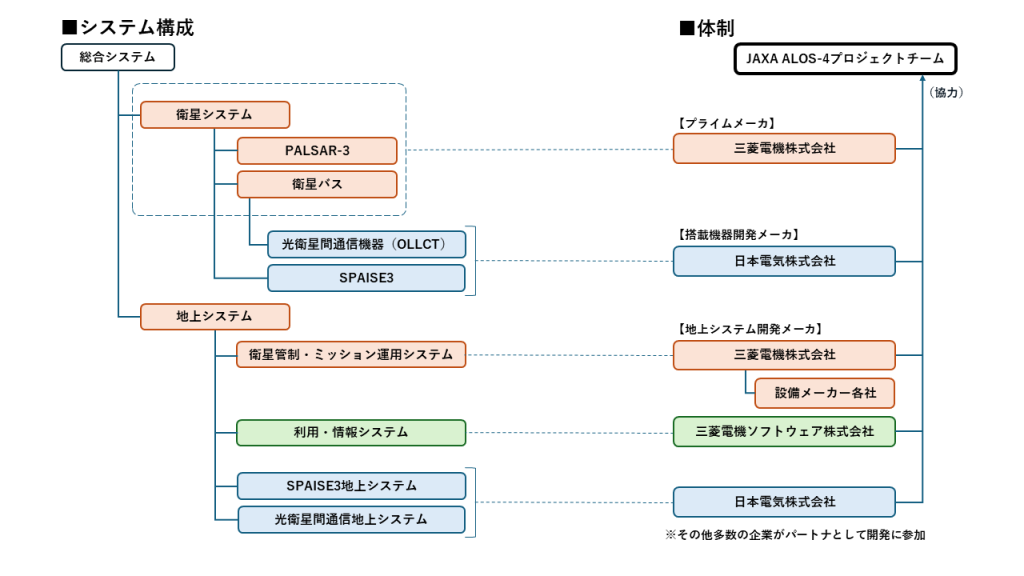

ALOS-4開発体制

人工衛星はどのように生まれる?

・サテライトカフェ 人工衛星の一生

・プロジェクトメンバー紹介

試験の様子

(1)擾乱試験

目的:光衛星間通信は、電波による通信と比べて衛星搭載機器が発生する振動(擾乱といいます)によりアンテナの指向制御が影響を受けやすい性質があります。その擾乱の確認を目的として「だいち4号」を吊上げた状態で各機器を動作させ、衛星各部に貼り付けた加速度センサの加速度応答を計測する試験です。

擾乱試験(衛星吊り上げ)

(2)熱真空試験

目的:スペースチャンバを用いて真空状態を作り、軌道上で遭遇する熱的環境もしくはそれより厳しい熱的環境下にさらすことにより、「だいち4号」が正常に動作し、機能・性能要求を満足することを立証するために行う試験です。

熱真空試験

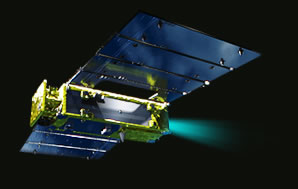

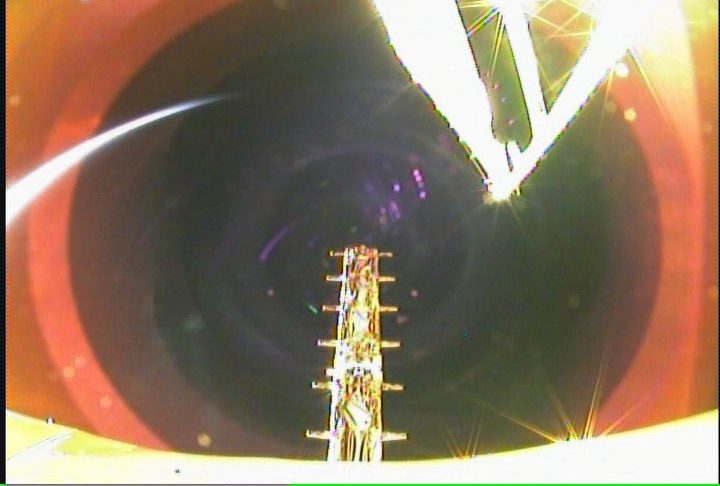

(3)PAF分離衝撃試験

目的:ALOS-4が打上げ後、H3ロケットから分離される際(分離機構動作時)に衝撃が発生します。その衝撃を受けて、ALOS-4側およびロケットの衛星分離部(PAFといいます)に傷、へこみ等の異常が発生しないこと、またALOS-4が誤動作や故障を起こさないことを確認するための試験です。

衛星分離(CGイメージ)

PAF分離衝撃試験

データの利用

・「だいち4号」のデータ・サービス事業まとめページ

・ALOS-4のサンプルプロダクト

関連サイト

・地球観測研究センター ALOS-4サイト

・人工衛星の追跡運用:追跡ネットワーク技術センター

パンフレット

・先進レーダ衛星(ALOS-4)パンフレットダウンロード

・ALOS-4ソリューションブック

・だいち4号プレスキット

最新情報

最新情報

- お知らせ 2026.02.03 (火)

- イベント 2026.01.28 (水)

- お知らせ 2025.12.10 (水)

- お知らせ 2025.11.27 (木)

- お知らせ 2025.11.11 (火)

地球を見守る人工衛星

陸地、海洋、大気の状態を観測するための地球観測衛星です。災害や気候変動に対応するために、宇宙から私たちの地球を見守っています。

暮らしを支える人工衛星

通信を行ったり、測位(自分の位置を知る)を行ったりするための人工衛星です。新しい技術開発をするための人工衛星も作っています。

衛星プロジェクト ストーリー

人工衛星への熱き想い!

人工衛星は機械ですが、人工衛星を研究開発して運用するために、JAXAの宇宙開発の現場ではプロジェクトチームとして多くの人が協力して働いています。ここでは衛星プロジェクトを支えるストーリーを紹介します。ミッション遂行に向けた熱い想い、大変な話、感動する話、面白エピソード、普段聞けない裏話などなど。

ってだれが運営しているの?

サテライトナビゲーター(サテナビ)は、暮らしを支える人工衛星の開発・運用をしているJAXA第一宇宙技術部門が運営しています。JAXA第一宇宙技術部門の詳細についてはこちらへ。

JAXA 第一宇宙技術部門について