お知らせ

2025.10.23(木)

JAXAとNTTがAIで衛星データを読みとく

~海洋のモニタリングで、人間社会と海洋生態系の共生をめざす~

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)

NTT株式会社(NTT)

1.概要と経緯

JAXAの地球観測衛星は宇宙から世界中の海を観測しています。

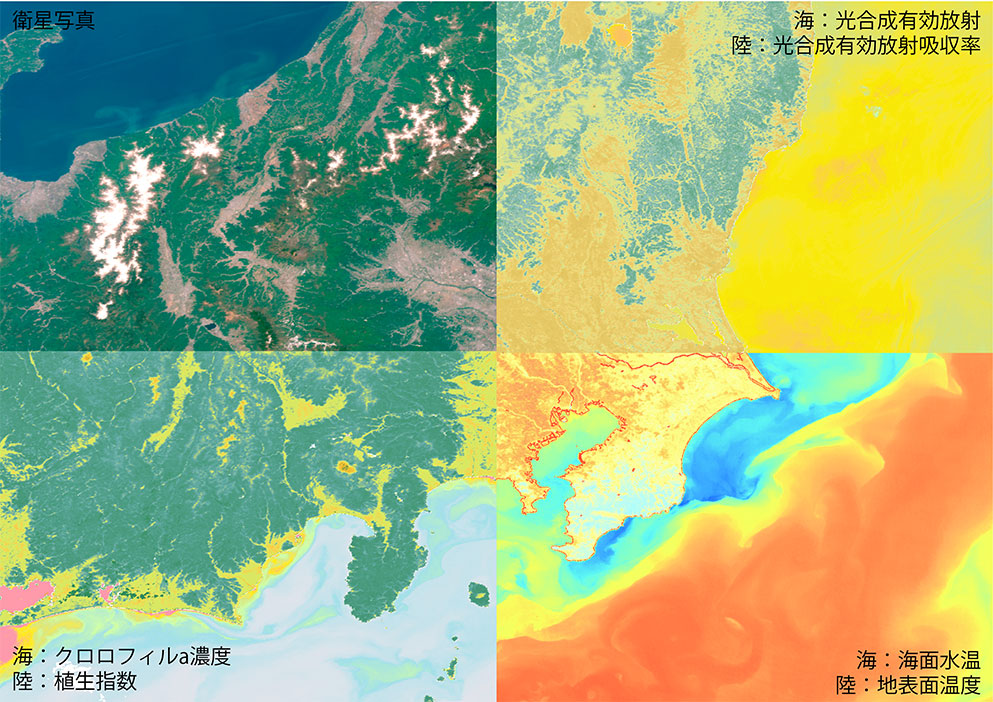

地球観測衛星は広い範囲を可視光線や赤外線、マイクロ波まで複数の色や電波で、観測するセンサを搭載しています。様々な色や電波などを組み合わせることで、様々なことを観測できる目となります。

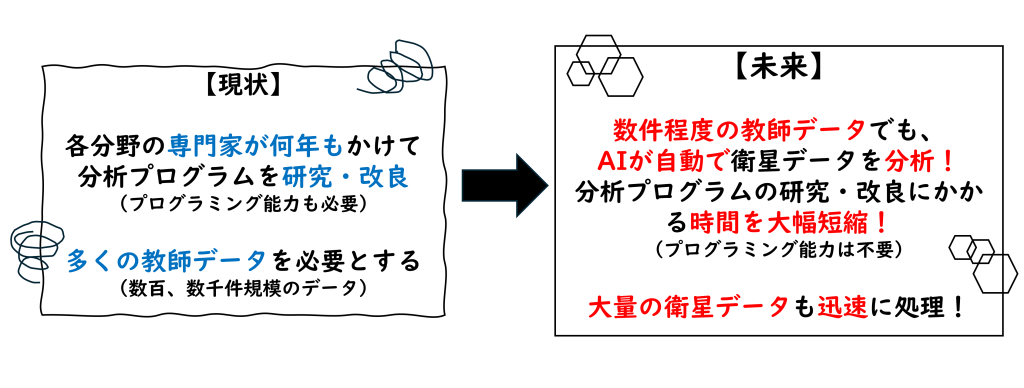

気候変動観測衛星「しきさい」(GCOM-C)の場合、19もの目を持っており、海面水温や海の色を観測することができます。そして、得られた衛星データから、藻場や植物プランクトン、懸濁物質など様々な情報を抽出することができます。しかし、そういった情報を得るためには専門性や解析技術が求められ、労力や時間がかかるという課題がありました。

そこで、 JAXAはAIに着目し、NTTと共同研究をはじめました。NTTは衛星データと画像解析AIを用いた効率的な海洋モニタリング技術を研究しています。この共同研究で、誰もが簡単に衛星データを解析出来るようにする技術を研究します。

本記事では、共同研究の内容やその成果がどのように社会に役立てられるのかをご紹介します。

2.研究内容

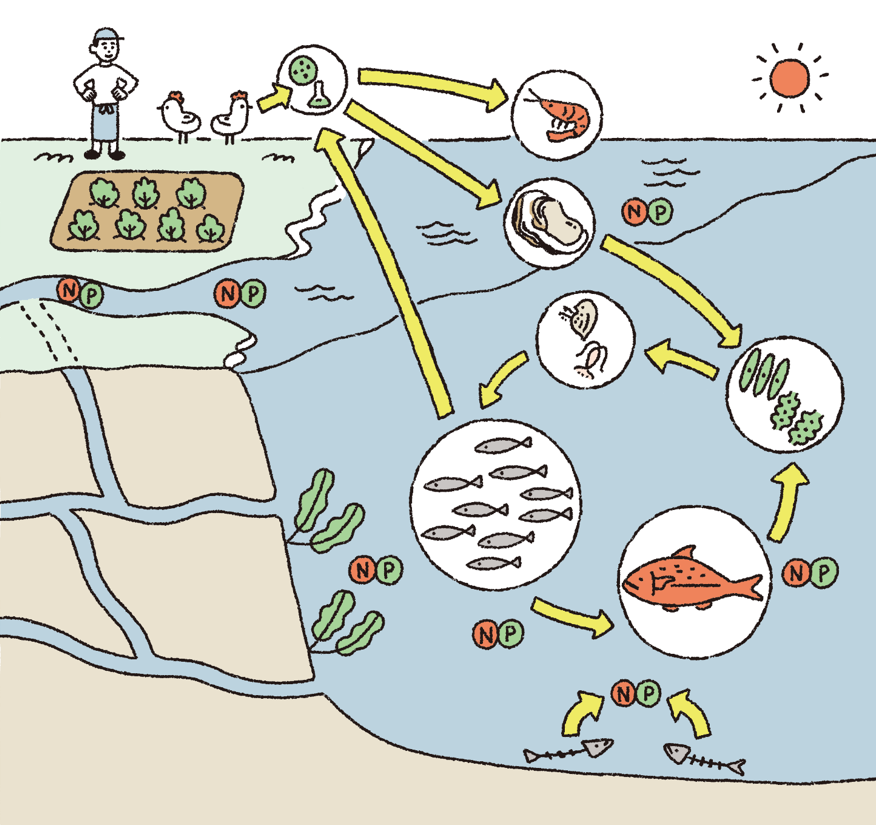

そもそも海洋生態系とは

海洋生態系とは、「海の生き物」と「その周りの環境(水・光・栄養など)」がつくるつながりのことです。海の生き物と環境はお互いに影響し合い、バランスを保っています。海洋生態系は、魚や貝などの水産資源として私たちの食生活を支えるだけでなく、地球の気候を調節し、二酸化炭素を吸収する働きもあり、地球環境に欠かせない存在です。

(画像出典:情報処理 Vol.65 No.12 (Dec. 2024). e36-41より一部改変.)

しかし、海洋生態系は人間活動(沿岸開発や養殖、川から流れ込む物質など)や、気候変動、海域火山の活動などの自然現象の影響を受けて常に変化しており、その変化を正確に捉えるのは容易ではありません。人間社会と海洋生態系が共生していくためには、広い範囲で長期間にわたって、海洋生態系に影響を与える海の状態を観測することが重要と考えられます。

JAXAとNTTのこれまでの取り組み

JAXAとNTTは、それぞれの強みを活かして海洋の研究をこれまで進めてきました。

- JAXA:地球観測衛星を使い、海面水温や植物プランクトン、海域火山の様子などを観測し、広範囲の海洋環境の変動を観測してきました。

- NTT:衛星データやAIなどを使って人間活動が海洋生態系に与える影響を分析し、その未来を予測する技術の研究を進めてきました。

今後は両者の知見を組み合わせて、海洋生態系や海域火山活動に関する広域・長期的な観測を、より効率的に行える衛星データ分析技術の構築を目指しています。

JAXAとNTTがこれから取り組む研究内容

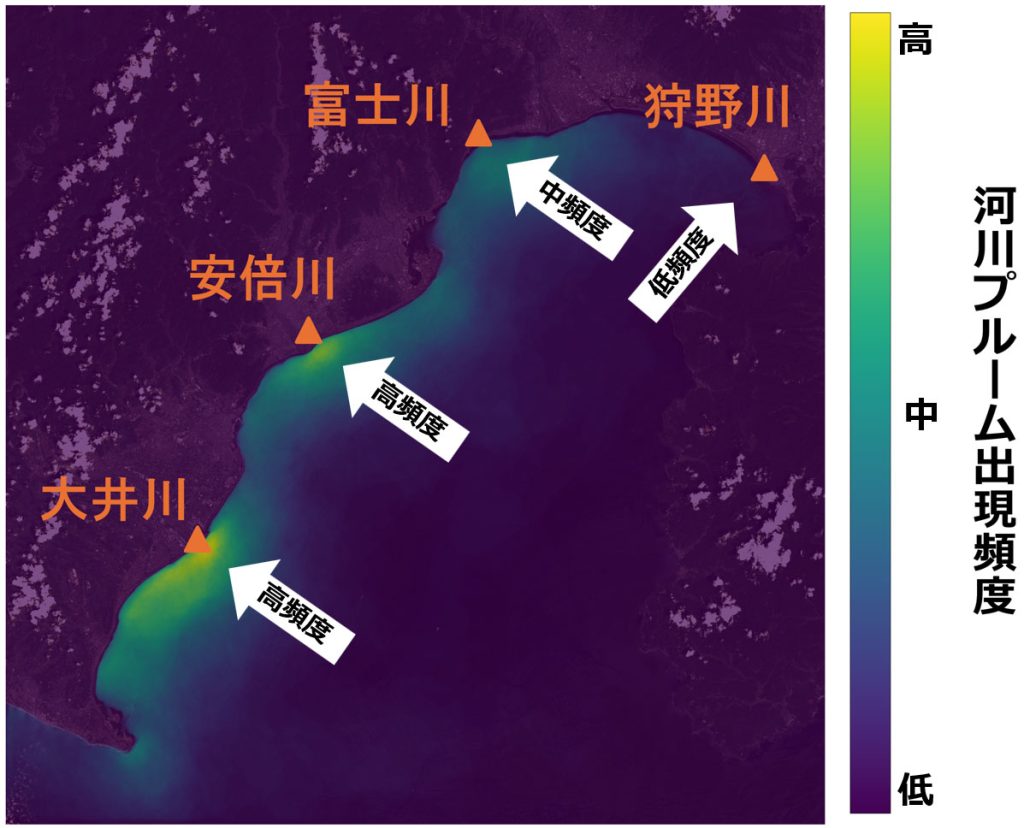

(ア) 河川プルームの研究

川の水が海に流れ込むと、海水と混ざって「河川プルーム」という広がりができます。河川プルームには山や土地から流れてきた栄養分(窒素やリンなど)が含まれていると考えられます。これらは植物プランクトンのエサとなり、海洋の食物連鎖にとって重要な役割を果たしますが、過剰に流れ込むと赤潮などの問題を引き起こすこともあるため、その変化を観測することは海洋生態系の状態を把握する上で重要です。河川プルームは密度が低く、大雨の後では土砂や泥などを多く含むため他の海水より明るい色になり、宇宙からもよく見えることがあります(図4)。

NTTでは、衛星データと画像解析AIを使って、河川プルームがどのように広がるのかを明らかにし、人間活動の影響が及びやすい海域を推定する研究を行っています。

今後JAXAとNTTは、このような技術の具体的な応用可能性について一緒に検討を行っていく予定です。

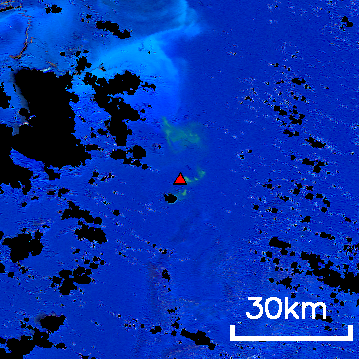

右図は画像解析AIによる河川プルームの推定結果、濃い青色が河川プルームであると推定された場所。

(画像出典:NTT研究開発『地球環境と人間社会の持続的な共存共栄に向けた地球環境未来予測技術 | NTT R&D Website』、

情報処理 Vol.65 No.12 (Dec. 2024). e36-41より一部改変.)

駿河湾には4本の一級河川が流入しているが、それぞれの河川プルームの広がり具合が異なることがよくわかる。

(画像出典:小谷 輝・小林 高士・久田 正樹(2025), 「衛星画像×深層学習による駿河湾の海洋環境解析」より一部改変,

日本海洋学会2025年度秋季大会.)

(イ) 海域火山の研究

世界には約1,500山の活火山があり、そのうち111山が日本にあります(気象庁:活火山とは)。そのため、日本は世界有数の火山保有国といえます。これら国内111活火山のうち、実に35山を海域火山(火山島と海底火山)が占めており(海上保安庁:海域火山データベース)、海域火山の監視は現地の防災とともに、船舶の航行安全などの観点で必要な活動となっています。

海域火山の噴火は、遠方でおこることが多いものの、下記のように我々の生活に影響を起こす噴火もしばしば発生しています。

| 種類 | 影響がおよんだ例 |

| 軽石 | 軽石の沖縄への漂着 (福徳岡ノ場噴火による軽石、2021年10月、 衛星「しきさい」(GCOM-C)等による軽石観測情報) |

| 津波 | 鳥島近海の地震 (2024年9月、文部科学省地震本部:2024年9月24日 鳥島近海(鳥島から北に約100kmの須美寿島付近)の地震) |

| 火山灰 | 航空機の欠航、遅延 (2025年5月など多数、南日本新聞記事) |

| 気候への影響:火山灰による冷害など (1993年など、Wikipedia:1993年米騒動) |

|

| 熱水や変色水 | 西之島火山活動に伴う生態系への影響 (西之島総合学術調査) |

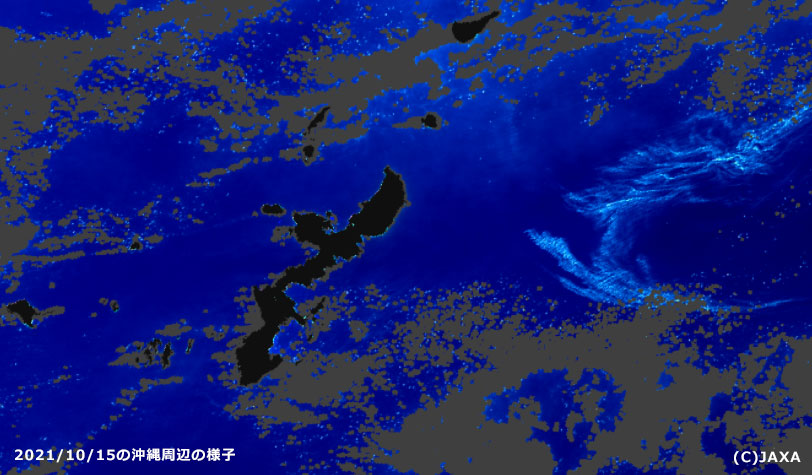

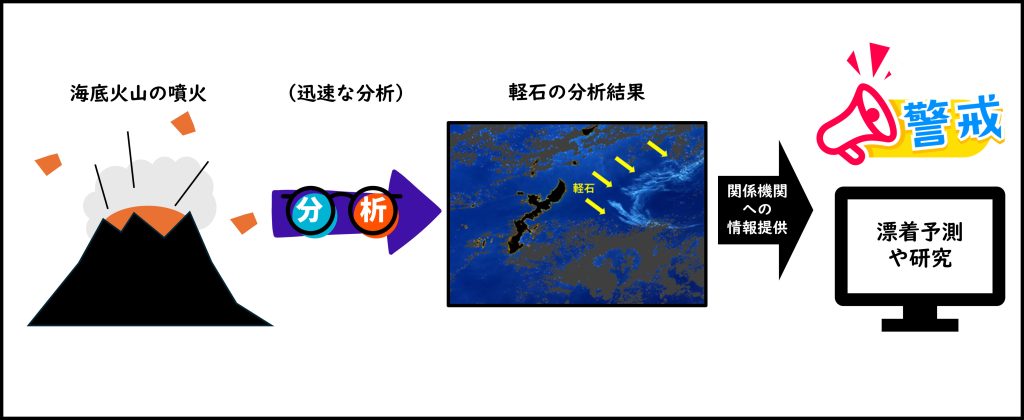

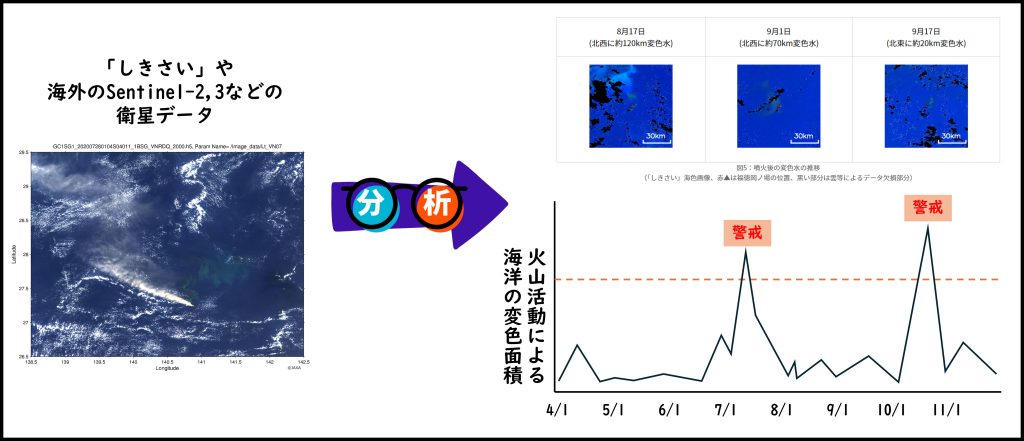

このように、実は様々なかたちで影響のある海域火山ですが、国内とはいえ広い海の火山すべてを常に監視するのは難しいことです。現在は航空機で海域火山の様子を監視していますが、観測頻度も限られるうえ、噴火の恐れがある場合には雲に隠れていると近づくことも危険でできません。そこで役立つのが地球観測衛星です。人工衛星ははるか遠方の海底火山も小さな火山島も定期的に観測でき、その変化を追うことができます。そこでJAXAは、海域火山がうみだす火山現象を、複数の衛星をもちいて観測してきました。例えば、衛星「しきさい」は地球の色や熱を高精度に測ります。海の色の変化をとらえ、火山由来の変色水(図6)や、軽石(図7)、火山灰などを識別できます。また、気象衛星「ひまわり」は噴煙の広がりをリアルタイムで監視できます(図8)。

今後、JAXAとNTTはAIも活用しながら海域火山の観測技術をさらに発展させていく予定です。

(詳細は福徳岡ノ場の噴火と新島~衛星観測による新島形成・変色水・軽石・火山ガス・噴煙の把握~)

(詳細は衛星「しきさい」(GCOM-C)等による軽石観測情報)

(詳細は福徳岡ノ場の噴火と新島~衛星観測による新島形成・変色水・軽石・火山ガス・噴煙の把握~)

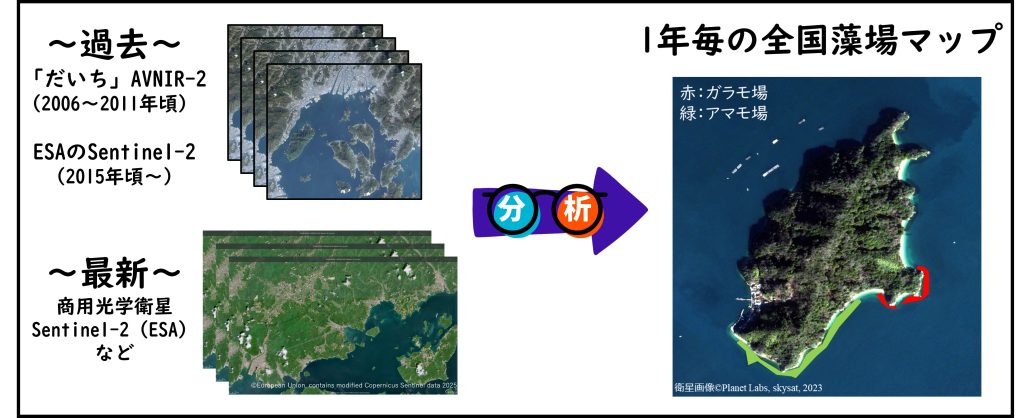

(ウ) 藻場の研究

藻場とは、アマモやコンブ・ワカメといった海藻などが広がる「海の森」です。藻場は魚や貝の産卵や成長の場になるほか、二酸化炭素を吸収して地球環境を守る働きもあります。しかし、近年は水温の上昇や海の濁り、沿岸開発などで藻場が減少する海域が増えています。そのため、地球環境にとって重要な藻場を広い範囲で継続的に観測する仕組みが必要です。

従来の藻場の分布調査では、人による現地調査も行いながら長い時間を掛けて調査していました。人が現地で行う調査は正確ですが、広い範囲の長期的な観測は困難です。一方、地球観測衛星は広い範囲を効率よく観測でき、定期的に同じ場所を観測できるため、変化を追いやすいという利点があります。 今後、JAXAとNTTは両者の知見を合わせて、衛星データとAIによって、広範囲の藻場を更に効率的に観測する技術を研究していきます。

3.研究成果のユースケース

本共同研究がめざす衛星データ分析技術は、海洋の効率的なモニタリングを可能にし、藻場をはじめとする様々な情報(物理量プロダクト)を量産することが期待されます(図9)。

また、海域火山における活発化や、噴火にともなう軽石、大規模な赤潮などの突発的な災害が発生した場合、技術者の負担や分析情報の提供に要する時間が課題でしたが、この分析を用いることで、迅速な分析と関係機関への情報提供を行うことができます(図10)。

省庁や地方自治体、研究機関での活用も期待されています。省庁では、海上の安全のために海域火山の監視などを行っていますが、衛星データから火山活動による海の色の変化を日々抽出することで、早期の警戒情報発出に貢献します(図11)。

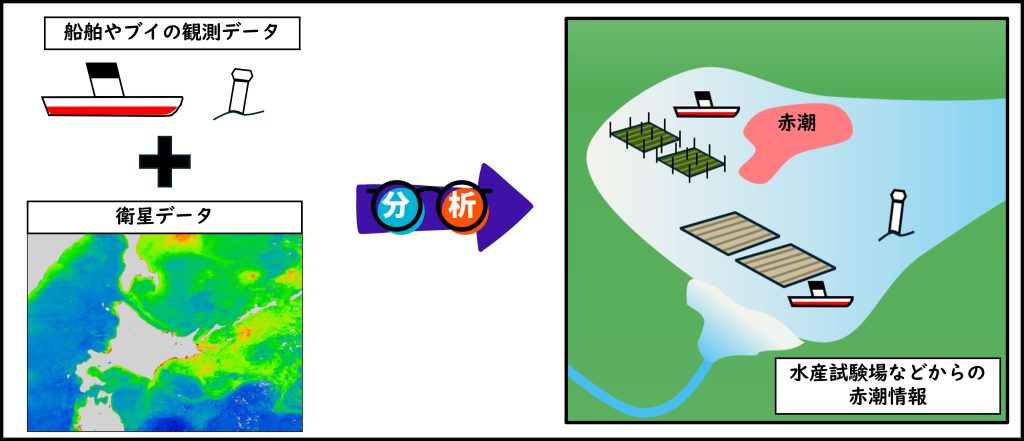

或いは、各地方自治体が有している大量かつ高解像度の衛星データから藻場を推定するには多くの労力と時間を要しますが、AIによる分析技術を用いることで多量の衛星データを容易に分析できるため、ブルーカーボンの取組みの評価や磯焼けなどの対策を考えることに役立ちます。他にも、水産業や沿岸域の生態系に大きなダメージをもたらす赤潮についても、地方自治体が現場で観測した情報と衛星データを組み合わせてAIによる分析を行うことで、赤潮の全容を把握できる可能性があります(図12)。

JAXAとNTT、衛星データとAIの組合せによる今後の研究成果にぜひご期待ください。

関連リンク

・生物多様性の保全に向けた海洋生態系未来予測技術|NTT宇宙環境エネルギー研究所|NTT R&D Website

・【NTT】生物多様性の保全に向けた海洋生態系未来予測技術

・農林水産業におけるJAXA衛星のデータ利用

掲載年から探す

カテゴリーから探す

タグ一覧

-

#だいち4号(ALOS-4)

-

#いぶき(GOSAT)

-

#だいち3号(ALOS-3)

-

#だいち2号(ALOS-2)

-

#だいち(ALOS)

-

#しきさい(GCOM-C)

-

#しずく(GCOM-W)

-

#いぶき2号(GOSAT-2)

-

#いぶきGW(GOSAT-GW)

-

#EarthCARE/CPR

-

#GPM/DPR

-

#ひまわり

-

#LUCAS

-

#つばめ(SLATS)

-

#技術試験衛星9号機

-

#気象・環境

-

#防災・災害監視

-

#表彰

-

#協定・協力

-

#衛星データ利用

-

#施設公開・見学

-

#きずな(WINDS)

-

#教育

-

#きく8号(ETS-8)

-

#こだま(DRTS)

-

#高精度測位システム(ASNAV)

-

#SAMRAI

-

#JAXA地球観測データ利用30年

-

#オンボードPPP

関連タグ

お知らせ に関連する記事

- お知らせ 2025.12.23 (火)

- お知らせ 2025.12.17 (水)

- お知らせ 2025.12.16 (火)

- お知らせ 2025.12.10 (水)

- お知らせ 2025.12.05 (金)