お知らせ

2025.07.14(月)

地球にやさしいお米作り

~「だいち2号」、「だいち4号」によるカーボンクレジットへの貢献に向けた実証~

水田から温室効果ガス?

青々とした水田の稲は、光合成によって二酸化炭素(CO2)を吸収し酸素(O2)を放出することで、温室効果ガス削減に貢献しています。一方で、水田は温室効果ガスの一つであるメタンガスの排出源ともなっています。

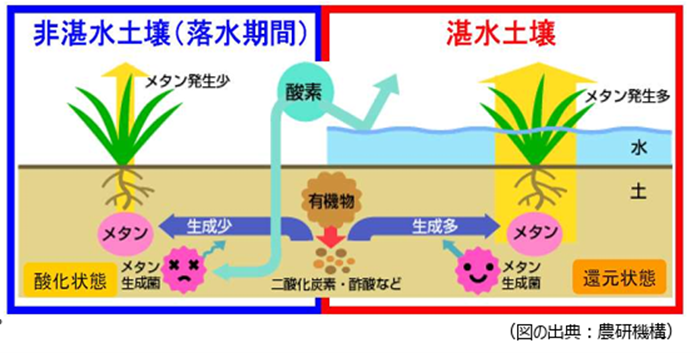

水田には、土壌中の酸素が少ない環境でメタンを生成するメタン生成菌という微生物が存在します。水田に水を張ると、土壌中の酸素が少なくなりメタンが生成され、大気中に放出されます。(図2)

メタンガスは、二酸化炭素の28倍(※1)の温室効果があると言われており、地球全体の水田からのメタンガス排出は2021年のIPCC報告書ではCO2換算で約7億トンもあります。そのため、水田からのメタンガスを抑止することは、気候変動対策の有効な手段として、近年注目されています。

水田からのメタン排出量を削減するには中干しという作業が有効です。中干しとは稲の生育中に水田の水を1-2週間程度抜いて乾かす作業です。この作業は、もともと稲の根張りを良くして健康に育てたり、雑草や害虫の発生を抑えたり、土を固くして稲刈りの作業性を改善するといった、稲作における効果が主な目的でした。しかし、この中干しによって土壌に酸素が供給されると、メタン生成菌の活動が抑えられ、メタンガスの発生を抑制できることから、環境対策としても注目されています。海外ではAWD(Alternate Wetting and Drying: 間断灌漑)と呼ばれ、水の使用量削減によるコスト低減の観点からも注目されています。

「だいち2号」、「だいち4号」とJ-クレジット制度

水田からのメタン排出量の削減に有効である「水稲栽培における中干し期間の延長」(海外では間断灌漑)は、2023年にJ-クレジットの方法論として承認されました。

J-クレジット制度では中干し期間の延長を証明する生産管理記録等が必要となってきますが、これには全ての水田の中干し開始日と終了日の証跡(写真等)が必要です。衛星データを活用できれば7月の暑い時期での現地での証明のための作業及び資料提示の効率化や信頼性向上に役立つ可能性があります。また、海外においては、クレジットの信憑性に課題があるケースも発生しており、できる限りリモートセンシング等を活用して第三者が検証可能な形で証明することが求められています。

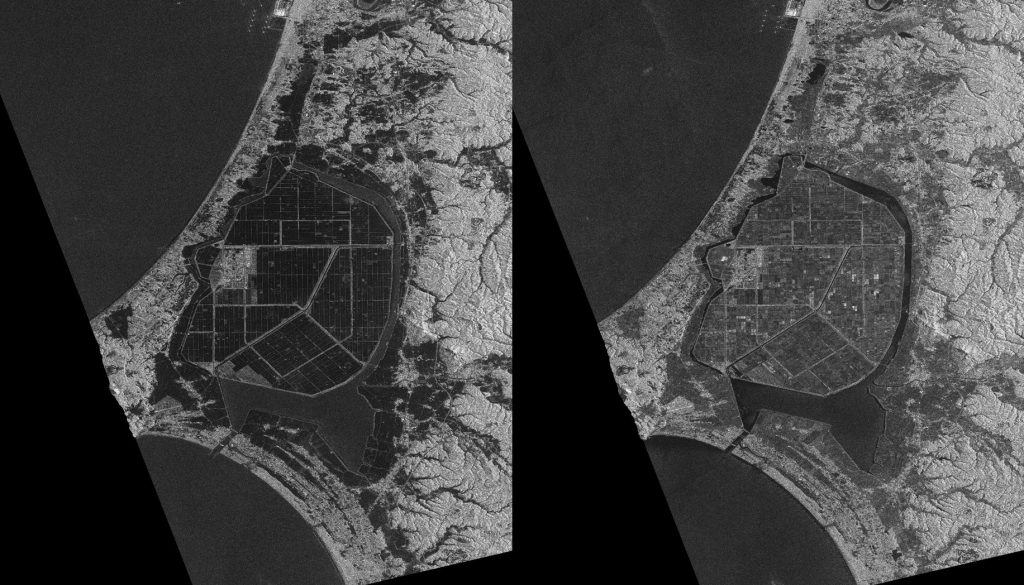

「だいち2号」、「だいち4号」の合成開口レーダ(SAR)は地表面が滑らかな場合には、照射した電波が衛星側に戻ってこないため、暗く=黒くなります。表面が粗い場合には、照射した電波が多く衛星側に戻ってくるため、明るく=白くなり、水面は黒く映ります。

図3の「だいち2号」が観測した秋田県大潟村の画像を比較すると、左の6月は水田が暗く映っており、水が張られている状態が分かります。一方、右の9月の収穫期前の画像では、水が無くなり明るい色に変化していることが確認できます。さらに、散乱過程の違い(1回反射して衛星に電波が戻ったのか、複数回反射して衛星に電波が戻ったのか)により、植生を透過する「だいち2号」、「だいち4号」のSARデータでは、水田の状況変化を把握することもできると期待されています。

このような「だいち2号」、「だいち4号」のSAR特性を利用することで、水田に水が張られた状態の湛水状態か中干しを行っている非湛水状態かを判定できる可能性が報告されています。[H. Arai et al., 2018]

JAXAは、地方自治体や民間企業と連携し、「だいち2号」、「だいち4号」の観測データを元に水田を広域かつ均質、継続的に観測し、湛水・非湛水の判定を行うことで、水田の中干し延長の実施状況確認の効率化を日本国内で実証し、国内および海外での活用につなげるための研究を実施しています。

現地での研究

JAXAの研究者達は衛星データとだけ向き合っているわけではありません。研究にあたって、現地での対応も行っています。図4は2025年6月にJAXAの研究員達が、研究にご協力いただいている秋田県大潟村や宮城県登米市の水田で水位を計測するセンサの設置作業を行っている様子です。

宮城県、秋田県、新潟県、茨城県の多くの農家に協力いただき、田植え後の水田において、水位センサやメタンフラックス測定装置の設置、現地調査を行い、得られたデータと衛星のデータを比較することで、湛水・非湛水分類のための特性把握を行っています。さらに、アジア各国の宇宙機関、農業機関および日本の民間企業と協力して、地域特性差を把握するプロジェクトも実施しています。

今後、現地測定データとの比較を進め、衛星データを活用した湛水・非湛水分類の実現に向けて各国と協力して評価を進めていく予定です。

参考文献

※1 農林水産省 農産局農業環境対策課

「水稲栽培における中干し期間の延⾧」のJ-クレジット制度について(令和7年5月)

掲載年から探す

カテゴリーから探す

タグ一覧

-

#だいち4号(ALOS-4)

-

#いぶき(GOSAT)

-

#だいち3号(ALOS-3)

-

#だいち2号(ALOS-2)

-

#だいち(ALOS)

-

#しきさい(GCOM-C)

-

#しずく(GCOM-W)

-

#いぶき2号(GOSAT-2)

-

#いぶきGW(GOSAT-GW)

-

#EarthCARE/CPR

-

#GPM/DPR

-

#ひまわり

-

#LUCAS

-

#つばめ(SLATS)

-

#技術試験衛星9号機

-

#気象・環境

-

#防災・災害監視

-

#表彰

-

#協定・協力

-

#衛星データ利用

-

#施設公開・見学

-

#きずな(WINDS)

-

#教育

-

#きく8号(ETS-8)

-

#こだま(DRTS)

-

#高精度測位システム(ASNAV)

-

#SAMRAI

-

#JAXA地球観測データ利用30年

-

#オンボードPPP

お知らせ に関連する記事

- お知らせ 2026.02.20 (金)

- お知らせ 2026.02.17 (火)

- お知らせ 2026.02.16 (月)

- お知らせ 2026.02.03 (火)

- お知らせ 2026.01.13 (火)