2025.10.02(木)

「だいち2号」、「だいち4号」2機の連携を目指して

プロジェクトマネージャー

勘角 幸弘

2024年7月1日の打上げ後、先進レーダ衛星「だいち4号」(ALOS-4)は順調に地球の観測を続けています。「だいち4号」は、前号機の陸域観測技術衛星2号「だいち2号」(ALOS-2)の4倍の200kmという観測幅で、悪天候や夜間でも地表を観測できるLバンド合成開口レーダ「PALSAR-3」を搭載し、 災害時の状況把握、国土管理、地球規模の環境問題の解決など幅広い分野に利用可能なデータを取得しています。

「PALSAR-3」の開発者であり、2024年11月より「だいち4号」プロジェクトマネージャに就任され、2025年4月からは「だいち2号」ミッションマネージャも兼務している勘角 幸弘(かんかく ゆきひろ)さんにお聞きしました。

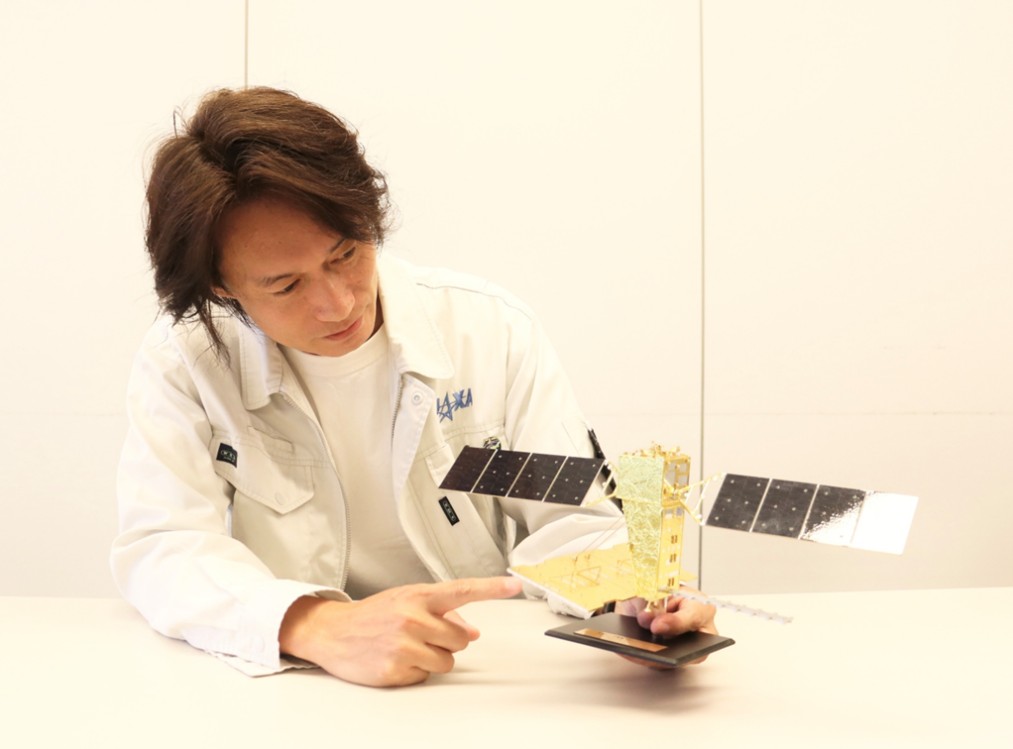

スペースドームにて 奥の大きな模型が「だいち2号」、手前の小さい模型が「だいち4号」

初代「だいち」からの縁

―JAXA入社時から地球観測衛星の開発に関わっていたのでしょうか?

2003年に宇宙開発事業団(NASDA)へ入社し、宇宙輸送システム本部 種子島宇宙センター(現:鹿児島宇宙センター)発射管制課に配属され、ロケットを打ち上げるための設備の維持管理、特に電気系設備を担当していました。打上げ作業にも参加し、H-IIAロケットの6号機~12号機まで対応しました。H-IIAロケット8号機には陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)も搭載されていたことを思うと、初代「だいち」から「だいち」シリーズに関われたことが嬉しい限りです。

―Lバンド合成開口レーダの開発にはいつ頃から関わっていたのでしょうか?

2007年に宇宙利用ミッション本部 地球観測研究センターに異動し、そこから合成開口レーダの開発に関わりはじめました。打上げにも関わった初代「だいち」に搭載されているセンサの健全性確認や、災害監視衛星(現在の「だいち2号」)に搭載するセンサの検討などを行いました。

2008年に、陸域観測技術衛星2号「だいち2号」(ALOS-2)プロジェクトチームが発足され、「だいち2号」に搭載されているLバンド合成開口レーダの開発に携わりました。正直、「衛星とは?」「合成開口レーダとは?」という状態で、「開発って何をするのだ?」といった状況でスタートしたので、当時は毎日が勉強でした。分からない事をJAXA内の有識者へ聞きに行ったり、プライムメーカーである三菱電機株式会社の開発担当者へ毎日電話して確認する、そんな迷惑な人間でした。当時はがむしゃらに働いていたと思います。そんな苦難を乗り越え、「だいち2号」2014年5月に無事に打ち上がり、現在も元気に活躍してくれているのは本当に嬉しいですし、その衛星のマネージャを担えているのは幸せだと思います。

―「だいち4号」には最初から関わっていたのでしょうか?

2017年から先進レーダ衛星「だいち4号」(ALOS-4)プロジェクトチームが発足され、再びLバンド合成開口レーダの開発を主担当として進めることとなりました。「だいち2号」の時との大きな違いは、開発担当が自分一人ではなくなったという事です。強い味方が付いてくれました。そのおかげで、革新的な新規技術を盛り込んだセンサ開発が進められたので、本当に感謝してもしきれないメンバーです。革新的な技術には苦難がつきもの、その苦難をなんとかメンバーとともに乗り越え、「だいち4号」の打上げ間近に、サブマネージャとなりプレイングコーチとしてプロジェクトマネージャを支え、2025年7月に無事打ち上げることができました。

その後、「だいち4号」の打上げ、初期機能確認が完了した時点でプロジェクトマネージャとなり現在に至ります。また、2025年4月からは「だいち2号」のミッションマネージャとしての役割も果たすようになりました。

「だいち4号」の活躍

―水田で作業されている写真がありますが、水田に行かれることもあるのですか?

はい、現在「だいち2号」、「だいち4号」が観測したSARデータを用いて、水田に水が張られているか、水田の稲の状況が成長期か収穫期を把握することができる可能性があるため、地方自治体や民間企業と連携し、現地に水田の水位を計測するセンサの設置を行い、研究を行っています。その為、私も実際に水田に入ってセンサの設置作業を行いました。

<関連記事>

地球にやさしいお米作り~「だいち2号」、「だいち4号」によるカーボンクレジットへの貢献に向けた実証~

―大きなアンテナですね。こちらも「だいち」シリーズに関係しているのですか?

これは筑波宇宙センター(茨城)にある光データ中継衛星に向けた地上アンテナで、「だいち4号」の観測データを受信する地上局の一つです。「だいち4号」では、光衛星間通信システムを搭載し、光データ中継衛星との光衛星間通信を可能としたことで、一般的な低軌道衛星と地上局間の通信では1日あたり約1時間の通信時間が、約9時間へと大幅に増加します。これにより、低軌道を周回する地球観測衛星が地上局と直接通信できないエリアで取得したデータであっても、光データ中継衛星経由でリアルタイムに地上に伝送することができます。同様に、緊急時には光データ中継衛星を経由して地上から衛星に向けて指示を送り、迅速に画像を取得することもできます。

さらに、「だいち4号」では、衛星から直接地上局へ観測データを伝送するためにKaバンド(26GHz帯)の伝送システムも搭載しています。このシステムにより、「だいち4号」から地上局間において3.6Gbpsという高速データ伝送に成功し、衛星から地上へのデータ伝送が世界最速(2024年7月時点)と認定され表彰されました。

これら最新技術により、皆さんの生活に役に立つデータを提供できるよう頑張っています。

<関連記事>

「光衛星間通信システム(LUCAS)と先進レーダ衛星「だいち4号」(ALOS-4)間での世界最速「通信速度1.8Gbps」の光衛星間通信に成功」

「だいち4号」の衛星から地上へのデータ伝送が世界最速とギネス世界記録TMに認定されました!

先進レーダ衛星「だいち4号」(ALOS-4)が“第36回電波功績賞 総務大臣表彰”を受賞しました

「だいち」シリーズの番頭として

―お仕事をする上で心がけていることはありますか?

学生時代からの自分の流儀として、「知識が乏しい自分が一人で出来ることや理解できることなんてほんの一握り、常に周りに意見を求め自分を高めていく」ということをモットーとし、コミュニケーションを大事にしてきました。これは、JAXAのプロジェクトメンバーに限らず、JAXA内の他部署の方々や、企業の方々も同じように接してきました。他の方から見ると、距離が近く、少し独特なコミュニケーションの取り方をする人間だと思われているかもしれません。しかし、関係する方々とは些細なことでも相談しあえるフランクな関係でありたいと思っています。

<関連記事>

「だいち4号」の凄さを教えてあげたい!

―プロジェクトマネージャとしての今後の抱負をお聞かせください。

「だいち」シリーズの番頭として、「だいち2号」、「だいち4号」をいかにうまく連携し、運用できるか、といったところが求められます。現在は、まだまだうまく連携しきれていないところがありますが、徐々にメンバーを含め運用に慣れてきた段階ですので、これから2機の衛星があることで達成できる新たな成果を追求していきたいです。少人数での対応で、忙しい毎日ですが、楽しく仕事をしていきたいです。

取材日:2025年9月

2025.10.02 文:松﨑