お知らせ

2025.07.25(金)

地球の呼吸を継続観測する「GOSATシリーズ」

16年以上にわたり地球の“息吹”を観測し続ける「GOSATシリーズ」

『JAXA地球観測データ利用30年』特集の第4弾では、「GOSATシリーズ」についてご紹介します。

「GOSATシリーズ」はJAXAと環境省(MOE)、国立環境研究所(NIES)の3機関による共同プロジェクト(GOSATおよびGOSAT-2)、並びにその後継となる、環境省と国立環境研究所の2機関による温室効果ガスを観測するプロジェクト(TANSO-3/GOSAT-GW)を合わせた総称となり、地球温暖化の原因と言われている二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスを宇宙から測定している地球観測衛星群です。

「GOSATシリーズ」の初号機の開発は人々が温室効果ガスに関する関心が高まりはじめた時代にスタートしました。1997年に京都で開催された地球温暖化防止京都会議(COP3)で採択された京都議定書では地球温暖化対策のため、1990年の温室効果ガス総排出量を基準として、2008年〜2012年の5年間で、先進国全体で少なくとも5%の削減を目指すこととされました。

更に、世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)によって、各国が地上・海洋・宇宙での観測を一段と強化する「全球気候観測システム(GCOS: Global Climate Observation System)」が提案されました。

1999年にオゾンなどの大気中の微量成分を測定して分析する地球環境変動観測ミッションGCOM-A1(Global Change Observation Mission-A1)衛星のプロジェクトがスタートしていましたが、1997年の京都議定書を機にプロジェクトの見直しが行われ、2003年に当時のJAXAの前身である宇宙開発事業団(NASDA)においては環境省、国立環境研究所の3機関による温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)のプロジェクトとして発足され、2009年1月23日に主要な温室効果ガスである二酸化炭素とメタンの濃度を宇宙から観測することを専門とした人工衛星として打ち上げられました。

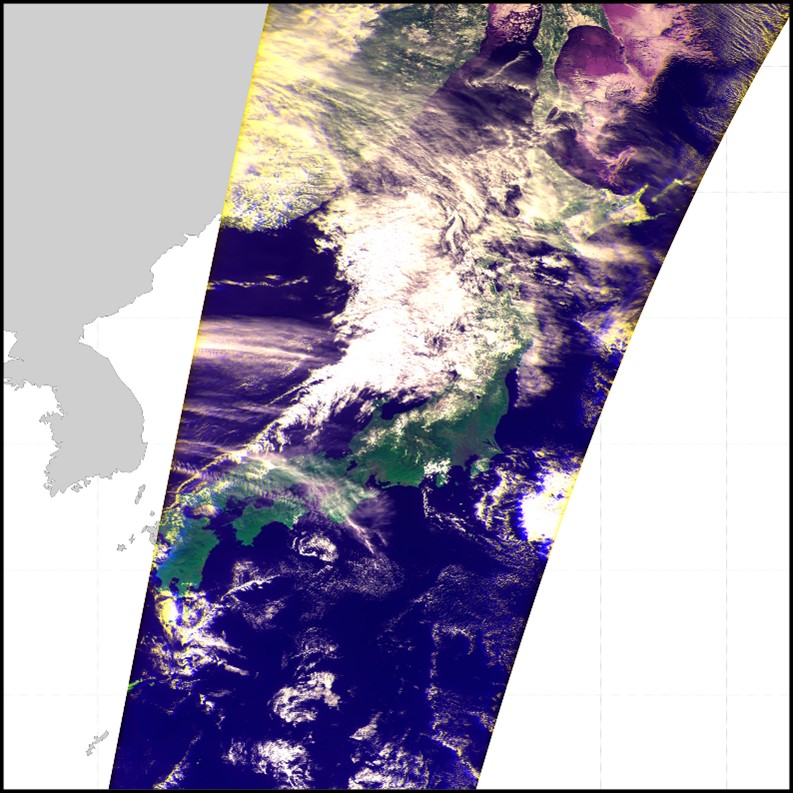

雲・エアロソルセンサ(TANSO-CAI)の疑似カラー画像

「いぶき」の打上げ後、開発者たちは約4ヶ月間、夜中にも呼び出される事態が続きました。センサが観測した信号が、意図せず2倍や3倍に増幅されている可能性が出てきましたが、既に地球の周りを回っている人工衛星のセンサを修理することはできません。開発者たちは、地上にある同様のセンサを使って実験を行い、その結果をデータ処理に反映させることで、観測精度を高めていきました。

そして、設計寿命の5年を超え、2014年5月に太陽電池パドルの片翼の故障(再起動により復活するも、センサを含めた機器に影響あり)、2014年9月頃からのポインティングミラー(観測したい地上のポイントを狙って観測するための装置)の故障(2015年1月に予備装置へ切り替え)、2015年8月の冷凍機の停止(再起動により復活)、2018年には両方の太陽電池パドルが停止し関係者を心配させる出来事が起こっていますが、打上げから16年を超えた今でも観測を続けて、温室効果ガスを観測する衛星として、世界最長を更新し続けています。

2018年10月29日には温室効果ガスの観測精度向上を目指して温室効果ガス観測技術衛星2号「いぶき2号」(GOSAT-2)が打ち上げられました。発電所や大都市、石油・天然ガス田・ごみ処理場・畜産など人為起源の大規模排出源を精度よく観測する機能、自動的に雲がある領域を避けて観測機能が追加されました。また、人間活動によって排出された二酸化炭素を特定する能力を向上するため、一酸化炭素の同時観測が可能となりました。

新たな「GOSATシリーズ」「いぶきGW」

2025年6月29日に「いぶき」「いぶき2号」の温室効果ガス観測ミッションを発展的に継続する温室効果ガス観測センサ3型(TANSO-3)を搭載した温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW」(GOSAT-GW)がH-IIAロケットの最終号機である50号機によって打ち上げられました。

この「いぶきGW」には「いぶき」に搭載されている「温室効果ガス観測センサ」(TANSO-FTS)、「いぶき2号」に搭載されている「温室効果ガス観測センサ2型」(TANSO-FTS-2)の後継機である「温室効果ガス観測センサ3型」(TANSO-3)が搭載されています。二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)等を空間的に詳細化した観測が可能になり、今までは格子点状で観測されていたものが、面的に観測されるようになります。新たに、二酸化窒素(NO2)の観測も行います。

「いぶきGW」は最初の1年は初期校正検証運用と呼ばれる、人工衛星に搭載された観測機器が観測したデータと地上で観測された情報や、同種の衛星が観測した観測データを比較して、校正検証を行う予定です。その後、準備ができ次第、環境省/国立環境研究所より提供される予定です。

「GOSATシリーズ」の国際協力

「GOSATシリーズ」には良きライバル、良き仲間と言える衛星があります。「いぶき」の開発と同時期に米国の航空宇宙局(NASA)では炭素観測衛星(OCO)が開発されており、JAXAとNASAは協力・競争しながら開発を進めていましたが、「いぶき」の打上げの約1か月後の2009年2月24日に打上げられた「OCO」は打上げ時にフェアリングの分離に失敗し、衛星を軌道に投入できず衛星を失ってしまいました。

「いぶき」と「OCO」は打上げ前よりデータ交換及び校正作業を行うことを通じて、研究者による衛星データの活用や測定精度の向上等に資することを目的とする書簡を交わしておりましたが、「OCO」喪失後も日米協力は深まり、「いぶき」の観測データをOCOチームに提供し、それをもとにOCOチームのアルゴリズム開発を推進することで、後の炭素観測衛星2号(OCO-2)の実現へと繋がりました。

この絆は「OCO-2」打上げ後も継続しており、「いぶき」「いぶき2号」「OCO-2」でデータ製品の共有、データ製品の相互校正及び検証等を行っており、アメリカネバダ州レールロードバレーで日米合同GOSAT代替校正観測を行うなど協力して研究を進めています。

「GOSATシリーズ」の国際的な貢献

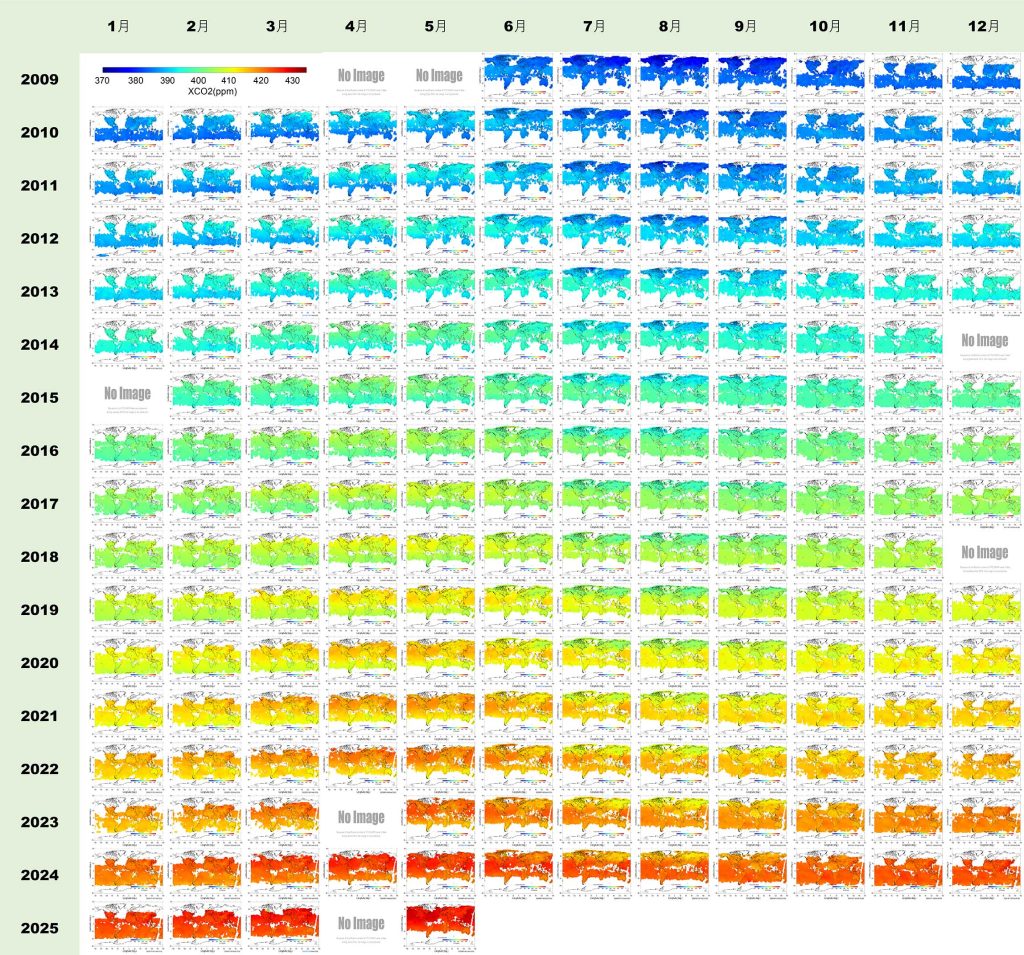

縦方向で比較することで、同じ月でも、年が経過するごとに濃度が高くなっていることが顕著に分かる

「GOSATシリーズ」は地球上の数万地点を3日ごとに取得できるため、広範囲にわたる温室効果ガスの分布を詳細に把握することができます。取得されたデータは2019年3月より気象庁が運営するWMO温室効果ガス世界資料センター(WDCGG)を通して、世界の科学者たちに無料で提供し、活用されています。図4に示すデータは、全世界に無償で提供されており、温室効果ガスの変化や排出源の評価に活用されます。また、パリ協定で定められた、5年ごとの排出量評価であるグローバル・ストックテイク(GST)への貢献を目指し、情報提供も実施されています。

一例として、世界気象機関及び国連環境計画により設立された気候変動に関する政府間パネル(IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change)が策定したIPCCインベントリガイドライン(2019年)では、各国の温室効果ガスの排出量・吸収量の報告の精度向上に向け、「いぶき」や「いぶき2号」等の衛星データを活用することが記載されています。

2021年のIPCC第6次評価報告書(AR6)では、GOSATシリーズの観測データを用いた24本の論文が引用されました。特に「IPCC第6次評価報告書(AR6)の第1作業部会(WG1)-自然科学的根拠」には、温室効果ガス濃度の上昇を示す客観的な根拠の一つとして、GOSATによる二酸化炭素やメタンの全大気平均月毎濃度データが掲載されています。さらに、2023年にはモンゴル国において衛星観測データを用いた二酸化炭素排出量の推計技術が開発され、同国の国連への報告書に世界で初めて記載されました。

今後、国立環境研究所は、温室効果ガス(GHG)の観測情報を集約する新たな拠点として、日本版GHGセンター(仮称)が2025年に立ち上げられる予定です。日本版GHGセンター(仮称)では「GOSATシリーズ」の人工衛星データだけでなく、航空機や船舶、地上で観測されたデータなどが一元化されて公表され、今後ますます国際的にこれらのデータが活用されることが期待されます。

掲載年から探す

カテゴリーから探す

タグ一覧

-

#だいち4号(ALOS-4)

-

#いぶき(GOSAT)

-

#だいち3号(ALOS-3)

-

#だいち2号(ALOS-2)

-

#だいち(ALOS)

-

#しきさい(GCOM-C)

-

#しずく(GCOM-W)

-

#いぶき2号(GOSAT-2)

-

#いぶきGW(GOSAT-GW)

-

#EarthCARE/CPR

-

#GPM/DPR

-

#ひまわり

-

#LUCAS

-

#つばめ(SLATS)

-

#技術試験衛星9号機

-

#気象・環境

-

#防災・災害監視

-

#表彰

-

#協定・協力

-

#衛星データ利用

-

#施設公開・見学

-

#きずな(WINDS)

-

#教育

-

#きく8号(ETS-8)

-

#こだま(DRTS)

-

#高精度測位システム(ASNAV)

-

#SAMRAI

-

#JAXA地球観測データ利用30年

-

#オンボードPPP

お知らせ に関連する記事

- お知らせ 2026.02.20 (金)

- お知らせ 2026.02.17 (火)

- お知らせ 2026.02.16 (月)

- お知らせ 2026.02.03 (火)

- お知らせ 2026.01.13 (火)