© JAXA / NASA Earth Observatory

現在時刻から離れると軌道の計算精度が低下します

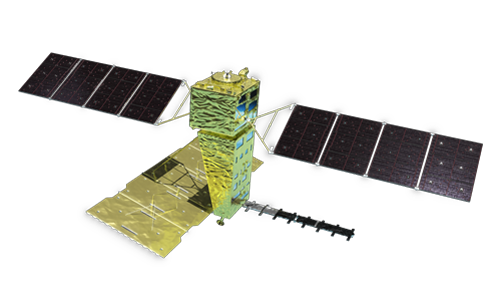

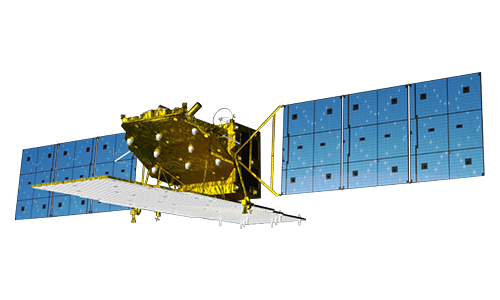

だいち4号(ALOS-4)

2024年7月1日打上げ

先進レーダ衛星「だいち4号」(ALOS-4)は、Lバンド合成開口レーダ(SAR)により地球を観測する人工衛星です。新技術の導入によって前号機「だいち2号」の性能をさらに向上させ、世界最高レベルの解像度と広域な観測を実現しています。

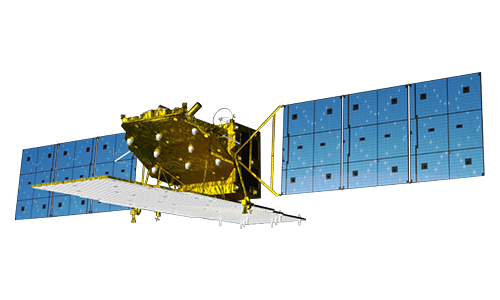

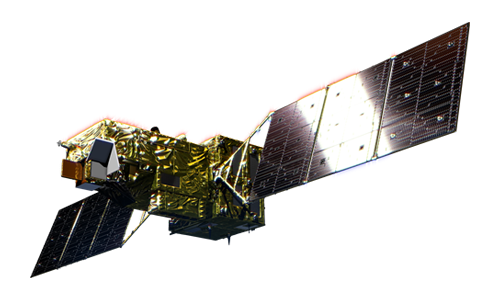

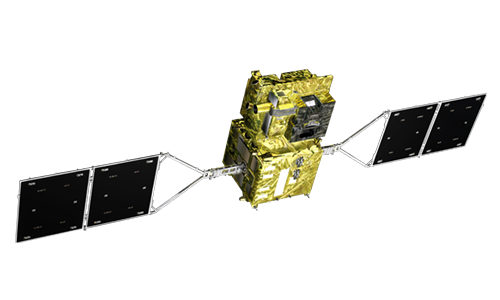

だいち2号(ALOS-2)

2014年5月24日打上げ

陸域観測技術衛星2号「だいち2号」(ALOS-2)は、Lバンド合成開口レーダ(SAR)により地球を観測する人工衛星です。災害状況の把握、森林分布の把握や地殻変動の解析など、様々な目的で利用されています。

しきさい(GCOM-C)

2017年12月23日打上げ

気候変動観測衛星「しきさい」(GCOM-C)は、多波長光学放射計(SGLI)により大気や植生分布などを観測しています。宇宙から地球の環境変動を長期間に渡って観測することを目的とした地球環境変動観測ミッション(Global

Change Observation Mission: GCOM)の人工衛星の一つです。

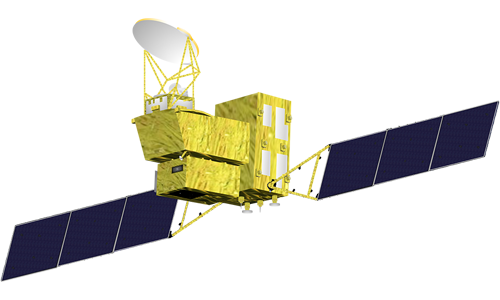

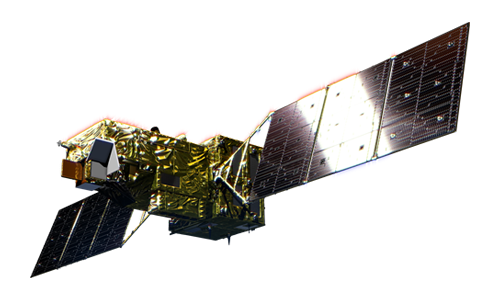

しずく(GCOM-W)

2012年5月18日打上げ

水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W)は、高性能マイクロ波放射計2(AMSR2)により、地球上の水循環を観測する人工衛星です。宇宙から地球の環境変動を長期間に渡って観測することを目的とした地球環境変動観測ミッション(Global

Change Observation Mission: GCOM)の人工衛星の一つです。

いぶき2号(GOSAT-2)

2018年10月29日打上げ

温室効果ガス観測技術衛星2号「いぶき2号」(GOSAT-2)は、地球上の温室効果ガスを観測する人工衛星です。2009年に打ち上げられた「いぶき」(GOSAT)の後継機で、JAXAと環境省、国立環境研究所の3機関による共同プロジェクトです。

いぶき(GOSAT)

2009年1月23日打上げ

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)は、地球上の温室効果ガスを観測する人工衛星です。JAXAと環境省、国立環境研究所の3機関による共同プロジェクトです。

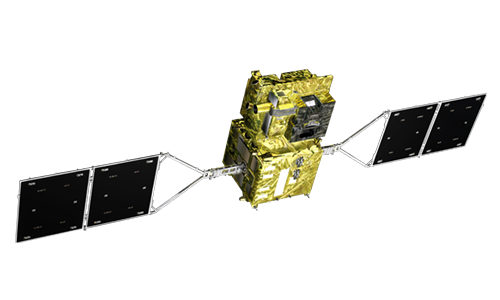

いぶきGW(GOSAT-GW)

2025年6月29日打上げ

温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW」(GOSAT-GW)は、地球上の温室効果ガスと水循環を観測する人工衛星です。温室効果ガスを観測する「いぶき2号」と、水循環を観測する「しずく」の後継機です。

GPM主衛星

2014年2月28日打上げ

GPM主衛星は日米を中心にした国際協力の下で進められている全球降水観測計画(GPM計画)の軸になる人工衛星で、地球上の雨や雪を観測しています。

NASAが開発した衛星本体に、日本が開発を担当した二周波降水レーダ(DPR)とNASAが開発した観測装置のGPMマイクロ波放射計(GMI)を搭載しています。

はくりゅう(EarthCARE)

2024年5月29日打上げ

はくりゅう(EarthCARE)は、4つのセンサ(雲プロファイリングレーダ、大気ライダ、多波長イメージャおよび広帯域放射収支計)により、雲、エアロゾル(大気中に存在するほこりやちりなどの微粒子)を観測する人工衛星です。日本と欧州の協力によって開発され、気候変動予測の精度向上への貢献が期待されています。

国際宇宙ステーション(ISS)

きぼう / ISS搭載ライダー実証(MOLI)

米国・ロシア・欧州・カナダなど、日本を含む世界15ヶ国が参加する国際協力プロジェクトです。JAXAの「きぼう」日本実験棟では微小重力を活かした実験や観測が行われています。

また、宇宙から森林バイオマスの高精度推定や高精度な地形情報取得に貢献する「ISS搭載ライダー実証」(MOLI)を搭載し、森林の観測を行うことを目指して現在JAXAが開発を進めています。

詳細はこちらへ:

ISS搭載ライダー実証(MOLI)プロジェクト、

「きぼう」日本実験棟

ひまわり9号

2016年11月2日打上げ

赤道上空約36,000kmの静止軌道から、日本を含むアジア太平洋地域を常時観測している気象衛星です。2016年11月2日に種子島宇宙センターからH-IIAロケット31号機で打ち上げられ、気象庁によって運用されています。JAXAでは気象庁から提供されたひまわりのデータも活用して、地球観測データの処理や開発を実施しています。

詳細はこちらへ:

JAXAひまわりモニタ、

気象庁気象衛星センター